Friday, 26 November 2010

भारतीय विद्रोह-कार्ल मार्क्स

Posted by Randhir Singh Suman at 9:18 pm 0 comments

Labels: loksangharsha, suman, जगदीश्वर चतुर्वेदी

Thursday, 28 October 2010

अकेला नहीं हूं, युग का भी साथ है

सुर्वें नही रहे। अपने आप का सूर्यकूल का घोषत करने वाली आवाज खामोश हुई और उनकी रचनाओं के जरिए मराठी साहित्य में पहली दफा ससम्मान हाजिर हुए ‘उस्मान अली, दाऊद चाचा, याकूब नालबंदवाला, अपनी संतान को स्कूल पहुंचाने आई वेश्या, रात बेरात शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाते घूमते बच्चे, बॉबिन का तार जोड़ने वाला मिल मजदूर, सभी गोया फिर एक बार यतीम हो गए।

नारायण सुर्वे ने अपने रचनात्मक जीवन की शुरूआत कम्युनिस्ट पार्टी के जलसों में गीत गाते और मजदूरों के आंदोलन में शामिल होकर की थी। और उनकी पहली कविता तब प्रकाशित हुई थी, जब वह किसी स्कूल में चपरासी की नौकरी कर रहे थे। प्रतिकूल वातावरण, आर्थिक वंचनाएं और सामाजिक तौर पर निम्न ओहदा जैसी विभिन्न कठिन परिस्थितियों का बोझ सुर्वे के मन पर अक्सर रहता था, मगर उस दबाव के नीचे उनकी कविता का दम नहीं घुटा, इंसान और इंसानियत पर उनकी आस्था कायम रही और उनके साहित्य में भी उसका प्रतिबिंबन देखने को मिला।

सुर्वे की रचना यात्रा 1956 के आसपास शुरू हुई थी, जब उनकी कविताएं युगांतर, नवयुग, मराठा आदि अखबारों में पहली दफा प्रकाशित हुई। 1962 में उनका पहला कविता संग्रह ‘ऐसा गा मी ब्रह्म’ प्रकाशित हुआ था। 1966 में उनका दूसरा कविता संग्रह ‘माझं विद्यापीठ’ (मेरा विश्वविद्यालय) प्रकाशित हुआ था। ‘जाहीरनामा’ (एलाननामा) शीर्षक कविता संग्रह 1975 में आया तो ‘सनद’ नाम से चुनिंदा संपादित कविताएं 1982 में प्रकाशित हुई। 1995 में ‘नव्या माणसाचे आगमन’ कविता संग्रह प्रकाशित हुआ तो इसी साल विजय तापस के संपादन में ‘नारायण सुर्वेच्या गवसलेल्या कविता (खोई हुई कविताएं) नाम से सर्वे की अब तक प्रकाशित कविताओं का संकलन सामने आया। 1992 में ‘माणूस’, ‘कलावंत और समाज’ शीर्षक से उनके वैचारिक लेखों का संकलन प्रकाशित हुआ, जिसमें उनके अपने चंद पूर्ववर्तियों या समकालीनों पर व्यक्तिचित्रणपरक लेख भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने दो किताबों का अनुवाद किया तथा आंदोलन के गीता पर दो किताबों का संपादन किया। अपने रचनाकर्म पर उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। परभणी में आयोजित साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के तौर पर भी वह निर्वाचित हुए।

प्रश्न उठता है कि बहुत विपुल लेखन न करने के बावजूद नारायण सुर्वे आखिर शोहरत की बुलंदियों पर किस तरह पहुंच सके, जिनकी रचनाएं प्रबुद्धों के जलसों से लेकर किसानों, मजदूरों के सम्मेलनों में उत्साह से सुनी जाती थीं। उनकी कविताओं की लोकप्रियता का प्रतीक उदाहरण अक्सर उद्धत किया जाता है जो बताता है कि किस तरह चांदवड नामक स्थान पर शेतकरी संघटन के महिला सम्मेलन में एकत्रित लगभग 70 हजार महिलाओं ने उनकी सबसे पहली प्रकाशित रचना सुरों में गाई थी। इकतीस साल की उम्र में अपने बेटे के साथ मैट्रिक का इम्तिहान देने बैठे नारायण सुर्वे की रचनाओं में ऐसी क्या बात थी कि वह अपनी एक अलग लकीर खींचने में कामयाब हुए?

दरअसल, बाद के दिनों में दलित रचनाकर्म ने जिस काम को व्यापक पैमाने पर किया, जिस तरह उसने मराठी साहित्य के वर्ण समाज तक सीमित ‘सदाशिवपेठी’ स्वरूप को चुनौती दी, उसका आगाज नारायण सुर्वे ने पचास के दशक में किया। कह सकते हैं कि मराठी साहित्य का सम्भ्रांत केन्द्रित व्याकरण ही उन्होंने बदल डाला। कामगार, मेहनतकशों की आबादी की बस्तियां ही अपने विश्वविद्यालय हैं- इस बात को डंके की चोट पर कहने वाले नारायण सुर्वे की कविताओं में बंबई के फुटपाथ ही असली जीवनशाला हैं, यह बात मराठी लेखकों के कान में पहली बार गूंजी।

‘ना घर था, रिश्तेदार थे, जितना चल सकता था उतनी पैरों के नीचे की जमीन थी/

दुकानों के किनारे थे/

नगर पालिका के फूटपाथ भी खाली थे बिल्कुल मुफ्त....।’

उनकी कविताओं के माध्यम से ऐसे तमाम पात्र पहली दफा काव्यजगत में ससम्मान हाजिर हुए जो समाज के उपेक्षित, शोषित तबके से थे। बात महज पात्रों तक सीमित नहीं थी, उनकी रचनाओं में दुनिया के तमाम शोषित पीड़ितों के सरोकार भी प्रकट हो रहे थे। उनकी कविता में

‘मार्क्स से मुलाकात हो रही थी’,

‘मेरी पहली हड़ताल में ही

मार्क्स ने सुर्वे को पहचाना और पूछा, ‘अरे, कविता-लिखते हो क्या?

अच्छी बात है

मुझे भी गटे पसंद था...।’

ये तमाम बातें शब्दाम्बर के तौर पर, दूसरे के अनुभवों से उधार लेकर प्रस्तुत नहीं हो रही थीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के तमाम अनुभवों से निःसृत हो रही थी। लोग जानते थे कि इंडिया वुलन मिल के स्पिनिंग खाते में काम करने वाले गंगाराम सुर्वे और काशीबाई सुर्वे नामक मिल मजदूरों की इस संतान ने खुद भी अपनी जिंदगी की शुरूआत कामगार होने से की थी और इतना ही नहीं, कबीर की तरह उन्हें भी अपनी मां ने कहीं जनमते ही छोड़ दिया था, जिसका लालन-पालन तमाम अभावों के बावजूद गंगाराम एवं उनकी ममतामयी पत्नी ने किया था, उन्हें अपना नाम दिया था, उनका स्कूल में भी दाखिला कराया था। अपने व्याख्यानों में वह अक्सर कबीर की जिंदगी के साथ अपनी तुलना करते थे।

जब नारायण सुर्वे बारह साल के थे तब मिल से गंगाराम रिटायर हुए, तो किसी अलसुबह उन्होंने नारायण के हाथों में दस रुपए पकड़ाए थे और फिर वे कोंकण के अपने गांव चले गए थे। तब से सड़क का फुटपाथ ही नारायण का आसरा बना था और बंबई की सड़के या मेहनतकशों की बस्तियां ही उनका ‘विद्यापीठ’ बना था। अपनी बहुचर्चित दीर्घ कविता ‘माझं विद्यापीठ’ (मेरा विश्वविद्यालय) में वह अपनी जिंदगी की कहानी का यही किस्सा बयां करते हैं।

अंत तक नारायण सुर्वे ‘बेघर’ ही रहे। किराए के मकान को निरंतर बदलते रहने की मजबूरी से उन्हें मुक्ति नहीं मिली। शायद यही वजह रही हो कि कुछ सालों में उन्होंने बंबई से दूर नेरल में अपना आशियाना बनाया था। अखबार में आया है कि अपने अंतिम समय में अस्पताल में अपनी बेटी से कागज और कलम मांग कर उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की थी, मगर शायद मन में उमड़-घुमड़ रहे तमाम विचारों एवं थरथराते हाथों में पकड़ी कलम के बीच सामंजस्य नहीं कायम हो सका। क्या कहना चाहते थे अपने अंतिम वक्त में नाराया सुर्वे? अपने जीवन संघर्ष के तमाम साथियों को आखिरी सलाम पेश करना चाह रहे थे या जाते-जाते इक्कीसवीं सदी के सारस्वतों को यायावरी के चंद नुस्खे बताना चाह रहे थे? कहना मुश्किल है।

‘सीमाबद्ध जिंदगी

सीमाबद्ध थी जिंदगी, जब मैंने जनम लिया

रोशनी भी सीमित ही थी

सीमित ही बात की मैंने, कुनमुनाते हुए

सीमित रास्तों पर ही चला, लौटा

सीमित से कमरे में, सीमित जिंदगी ही जिया

कहा जाता है! सीमित रास्तों से जाने से ही

स्वर्ग प्राप्ति होती है, सीमित पर चार खम्भों के बीच/थूः’

- सुभाष गाताड़े

Posted by Randhir Singh Suman at 7:07 am 0 comments

Labels: नारायण सुर्वे, सुभाष गाताड़े, सुमन

Monday, 27 September 2010

मत-मतांतर: भगत सिंह को याद करने की जरूरत है

भगत सिंह को याद करने की जरूरत है

भगत सिंह देश की मर्यादा तथा मातृभूमि की बेड़ियों को काट डालने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन यह सच है कि अब तक इस पर पर्दा डालकर रखा गया है। कुछ कांग्रेसियों की राय में भगत सिंह आतंकवादी थे तथा इनका अपना कोई दर्शन नहीं था। यूं ही ये सारे ‘फैशन’ में किए जा रहे थे। अगर इनकी नजर से भी राष्ट्रीय आन्दोलन को एक बार देखा जाए तो हमें मिलेगा कि जो कांग्रेसी भगत सिंह को दिशाहीन मान रहे थे खुद उन्हें ही सच्चा मार्गदर्शन नहीं हो पाया था। भगत सिंह पहले भारतीय थे जिनकी क्रांति की जड़ें समाजवाद तथा मार्क्सवाद से सिंचित थीं। भगत सिंह को खास दर्शन से ‘गाईड’ होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जनता में उनका भरपूर विश्वास था। उनका यह मानना था कि क्रांति को सफल बनाने के लिए हमें किसानों तथा मजदूरों के बीच जाना होगा। यह था भगत सिंह का वैज्ञानिक मार्क्सवाद का दर्शन जो भगत सिंह को क्रांति के लिए दृष्टि दे रहा था।

भगत सिंह को भाषणबाजी में तनिक भी विश्वास नहीं था। इस संदर्भ में उनका मानना था कि ‘‘कोई व्यक्ति जनसाधारण की विचारधारा को केवल मंचों से दर्शन और उपदेश देकर नहीं समझ सकता। वह तो केवल इतना ही दावा कर सकता है कि उसने विभिन्न विषयों पर अपने विचार जनता के सामने रखे।’’ भगत सिंह को अपने दर्शन पर विश्वास था तथा इन्हें यह भी मालूम था कि जनसमर्थन इनके साथ है। गांधीजी की लफ्फाजी के बारे में इन्होंने ‘कौम के नाम संदेश’ में लिखा था-‘‘क्या गांधीजी ने किसी संध्या को किसी गांव की किसी चौपाल के अलाव के पास बैठकर किसी किसान के विचार जानने का प्रयत्न किया ? क्या किसी कारखाने के मजदूर के साथ एक भी शाम गुजारकर उनके विचार जानने की कोशिश की ? पर हमने किया है और इसीलिए हम दावा करते हैं कि हम आम जनता को जानते हैं। हम गांधीजी को विश्वास दिलाते हैं कि साधारण भारतीय साधारण मानव के समान ही अहिंसा तथा अपने शत्रु से प्रेम करने की आध्यात्मिक भावना को बहुत कम समझता है।’’

भगत सिंह गांधीजी की अहिंसा की बजाय क्रांति में विश्वास रखते थे। भगत सिंह को वर्ग-संघर्ष की अच्छी समझ थी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि शोषक वर्ग की प्रवृत्ति शोषण करने की होती है और वह जीते जी इसे नहीं छोड़ सकता। कांग्रेस इस वर्ग संघर्ष को समझने में असमर्थ रही। कांग्रेसी आन्दोलन को भगत सिंह ने ‘भिखमंगी’ कहा था। भगत सिंह क्रांति की अनिवार्यता को भली-भांति समझते थे। क्रांति की महत्ता स्वीकारते हुए इन्होंने ‘कौम के नाम संदेश’ में लिखा था-‘‘क्रांति से हमारा अभिप्राय समाज की वर्तमान प्रणाली और वर्तमान संगठन को पूरी तरह उखाड़ फेंकना है। इस उद्येश्य के लिए हम पहले सरकार की ताकत को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इस समय शासन की मशीन धनिकों के हाथ में है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार हम सरकार की मशीन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हम इसी उद्येश्य के लिए लड़ रहे हैं।’’ भगत सिंह की इन पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्हें वर्ग संघर्ष की अच्छी समझ थी जो अन्य कांग्रेसी लोगों से बेहतर स्थिति में थी।

भगत सिंह को न सिर्फ स्वतंत्रता की चाह थी बल्कि उनका आदर्श पूंजीवाद के विकल्प में एक नयी तथा बेहतर व्यवस्था की स्थापना था। भगत सिंह समाजवाद की रूपरेखा भली-भांति समझते थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ‘द फिलॉसफी ऑफ बम’ नामक पुस्तक में सर्वहारा के अधिनायकवाद की चर्चा की है। उनका यह मानना था कि समाजवादी आंदोलन सर्वहारा के डिक्टेटरशिप की स्थापना करेगा। मुकदमें की सुनवाई के दौरान अदालत में उन्होंने इस बात का हरसंभव प्रचार किया कि उनकी क्रांति सर्वहारा के भविष्य पर निर्भर करती है। 13 जून 1931 को भगत सिंह ने अदालत में ही ‘क्रांति अमर रहे’ तथा ‘सर्वहारा अमर रहे’ का नारा लगाया था। यह भगत सिंह की समाजवादी समझ को बताने के लिए पर्याप्त होगा। उनके नारों में ‘साम्राज्यवाद का पतन हो’ भी प्रमुख था। दूसरी महत्त्वपूर्ण चीज यह है कि भगत सिंह तथा इनके अनुयायी रूसी क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। इसलिए सोवियत समाजवाद इनका एकमात्र आदर्श था।

भगत सिंह की समझ इस बात से भी स्पष्ट होती है कि उसने अपनी पार्टी के लोगों को समाजवाद की शिक्षा की उचित सलाह दी थी। शिक्षा तथा प्रशिक्षण की यह व्यवस्था कांग्रेसियों के अंदर नहीं थी। भगत सिंह की तरफ से पार्टी के लोगों को हिदायत थी कि वे मार्क्सवाद की पढ़ाई करें तथा अन्य क्रांतिकारी दर्शनों पर विचार-विमर्श करें। क्रांतिकारी भगवानदास माहूर ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा है कि भगत सिंह ने उन्हें मार्क्स के ‘कैपिटल’ तथा अन्य रचनाओं को पढ़ने की सलाह दी थी। यशपाल, भगत सिंह के आदेशानुसार ही रजनी पाम दत्त की कृति ‘आधुनिक भारत’ का हिन्दी अनुवाद किए थे।

ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने अपने को इसका उत्पाद माना था। फांसी के वक्त रिमार्क करते हुए कहा था कि अगर मैं नहीं होता तो क्रांति नहीं होती यह सोचना गलत है क्योंकि मैंने सिर्फ सहयोग दिया है। इसके लिए परिस्थितियां प्रमुख होती हैं। मार्क्स महत्त्वपूर्ण नहीं थे, महत्त्वपूर्ण थीं औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न परिस्थितियां।

देखा जा सकता है कि भगत सिंह की ऐतिहासिक दृष्टि कितनी साफ है। सचमुच आज समय को भगत सिंह की मांग है। हमें देखना यह है कि कौन भगत सिंह की जगह लेकर उनके समाजवाद के सपनों को साकार करता है। इसके लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा। वक्त आ गया है। जरूरत इस बात की है कि इस मौके का उपयोग कैसे किया जाए। भगत सिंह की आत्मा हमें संदेश दे रही है कि पूंजीपति वर्ग की चिता पर ही नयी तथा बेहतर व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक समाज में वर्ग-विभेद रहेगा। मजदूरों की जीत ही इसकी अंतिम परिणति होगी। हां, तो देखें जनता किसे अपना नेता चुनती है।

प्रकाशन: जनशक्ति, 15 अगस्त 1988।

lekhak

- राजू रंजन प्रसाद

- पच्चीस जनवरी उन्नीस सौ अड़सठ को पटना जिले के तिनेरी गांव में जन्म। उन्नीस सौ चौरासी में गांव ही के ‘श्री जगमोहन उच्च विद्यालय, तिनेरी’ से मैट्रिक की परीक्षा (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना) उत्तीर्ण। बी. ए. (इतिहास ऑनर्स) तक की शिक्षा बी. एन. कॉलेज, पटना (पटना विश्वविद्यालय, पटना) से। एम. ए. इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना से (सत्र 89-91) उन्नीस सौ तिरानबे में। ‘प्राचीन भारत में प्रभुत्त्व की खोज: ब्राह्मण-क्षत्रिय संघर्ष के विशेष संदर्भ में’ (1000 ई. पू. से 200 ई. तक) विषय पर शोधकार्य हेतु सन् 2002-04 के लिए आइ. सी. एच. आर का जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मई, 2006 में शोधोपाधि। पांच अंकों तक ‘प्रति औपनिवेशिक लेखन’ की अनियतकालीन पत्रिका ‘लोक दायरा’ का संपादन। सोसायटी फॉर पीजेण्ट स्टडीज, पटना एवं सोसायटी फॉर रीजनल स्टडीज, पटना का कार्यकारिणी सदस्य। सम्प्रति मत-मतांतर, यादें, पुनर्पाठ आदि ब्लौगों का संचालन एवं नियमित लेखन।

Posted by Randhir Singh Suman at 8:54 am 0 comments

Saturday, 31 July 2010

थम नहीं रहा है थाईलैंड का संकट

थम नहीं रहा है थाईलैंड का संकट

ऐसा नहीं लगता है कि रेड शर्ट सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास छोडें़गे और सरकार भी ताकत के सहारे उसे दबाने का प्रयास करेगी। दो ऐसे अवसर आए थे जब इस गतिरोध को दूर किया जा सकता था लेकिन दोनों पक्षों ने उसका उपयोग करने से इंकार कर दिया। हाल के सप्ताहों में दो बड़ी घटनाओं में रेडशर्ट तथा सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में कम से कम 60 लोग मारे गए। पहले प्रधानमंत्री अभिसित बेज्जजीवा ने निर्धारित समय से एक वर्ष पहले नवंबर में चुनाव कराने की पेशकश की। लेकिन रेडशर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया। वे पहले अभिसित बेज्जजीवा सरकार का इस्तीफा चाहते थे। प्रदर्शनकारी यह भी चाहते थे कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री को हिंसा के प्रथम दोैर के लिए जिम्मेदार घोषित किया जाए जो अप्रैल में घटित हुई थी। फिर मई के दूसरे सप्ताह में हिंसा की घटना हुई। उसके तीन दिन पहले संकट का समाधान सन्निकट मालूम पड़ता था लेकिन सरकार की ओर से उसे ठुकरा दिया गया। ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के गरमपंथी शांति कायम करने के पक्ष में नहीं हैं।

वर्तमान थाई सरकार पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा को इसके लिए दोषी मानती है जिन्हें 2006 में सत्ताहरण के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था और जो अभी विदेश में स्व-निर्वासन में रह रहे हैं एवं थाईलैंड में सरकार विरोधी कार्रवाई को हवा दे रहे हैं। सरकार शिनवात्रा को वर्तमान संकट तथा हिंसा के लिए दोषी समझती है। रेडशर्ट का एक तबका शिनवात्रा का समर्थन बताया जाता है जो यह समझता है कि उन्हें गलत एवं गैरकानूनी तरीके से अपदस्थ कर दिया गया था। लेकिन यह भी सच है कि विरोध प्रदर्शन गहरे असंतोष को भी प्रतिबिंबित करता है। बैंकाक में चल रहे प्रदर्शनों तथा विरोध कार्रवाइयांे में मुख्य तौर से आर्थिक रूप से पिछड़े एवं उपेक्षित ग्रामांचल के लोगों ने हिस्सा लिया। ये लोग चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन में उनकी आवाज को भी महत्व दिया जाए। राष्ट्रीय मेल-मिलाप के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं किया जा सकता है। यदि लोकतंत्र की उनकी मांग पर गौर नहीं किया जाएगा जो पूरे राष्ट्र को सत्ताधिकार में शामिल करें न कि केवल सेना तथा राजशाही द्वारा समर्थित शासक विशिष्ट वर्ग को।

थाईलैंड के वर्तमान संकट में अनेक चीजें शामिल हैं। आंशिक रूप से ही सही यह एक वर्ग संघर्ष भी है जिसमें उत्तर तथा पूरब के गरीब किसान शामिल हैं जिन्हें यह भय है कि वे कारपोरेट खेती तथा अन्य किस्म के कृषि व्यवसाय को अपनी जमीन खो देंगे। एक अंश में यह दो किस्म की राजनीति के बीच संघर्ष है एक ओर सेना समर्थित तथा शाही समर्थक विशिष्ट वर्ग एवं संकुचित लोकतंत्र है जिसने दशकों से किसी चुनौती का सामना नहीं किया है तथा दूसरी ओर थाकसिन शिनवात्रा जैसे पूंजीपति का भूमंडलीकृत पूंजीवाद जिन्होंने जनता को लामबंद करने के लिए सार्वभौम का लाभ उठाया एवं अपने नियंत्रण में टेलीविजन स्टेशनों का उपयोग किया।

थाईलैंड में प्रकट रूप से असमानता नहीं है जहां इडोनेशिया या भारत जैसी बड़े पैमाने पर शहरी झुग्गी-झोपड़ियां हैं। संपत्ति की खाई अधिकांशतः छिपी है क्योंकि वह भौगोलिक रूप से निर्धारित है। कुछ आप्रवासन के बावजूद दो-तिहाई से अधिक थाई अभी भी ग्रामांचल में रहते हैं और उनमें से करीब आधे गरीबों की श्रेणी में आते हैं। नगरों में नव मध्यम वर्ग लोकतंत्र का अच्छा ड्राइवर साबित नहीं हुआ है जिसकी अनेक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी। उसके अधिकांश सदस्य सुधार को दबाने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हैं जिसमें हाल का विरोध प्रदर्शन भी शामिल हैं

अभी सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि सरकार बातचीत शुरू करने की रेडशर्ट की मांग को स्वीकार करे। यह सच है कि नवंबर में चुनाव कराने की सरकार की पेशकश को स्वीकारनहीं किया क्योंकि प्रदर्शनकारियों को गरमपंथी तबके ने बेरिकेड को खत्म करने से इंकार कर दिया। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री अभिसित बेज्जजीवा को अपनी पेशकश तथा रियायत को रद्द नहीं करना चाहिए था और सेना को कार्रवाई के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। इस कार्रवाई से तो यही लगता है कि अभी भी वहां सेना प्रभुत्वकारी शासक तंत्र बनी हुई है। उन्होंने अपने एक अलग वायदे को भी पूरा नहीं किया। उन्होंने दक्षिण में मुस्लिम बहुल इलाके में सुरक्षा बलों को नियंत्रित करने का वायदा किया था जहां एक अलग विद्रोह थम नहीं रहा है।

यह बात छिपी नहीं है कि सेना के पीछे राजभवन है। हालांकि राजा के समर्थकों ने यह प्रचारित किया कि वे राजनीतिक संघर्ष से ऊपर है लेकिन यह भी सच है कि राजा ने अपने 60 वर्षों के शासनकाल में हर सैनिक सत्ताहरण का समर्थन किया। लेकिन बहुत की कम थाई खुलकर यह बात कहता है फिर भी लोग महसूस करने लगे हैं कि अब समय आ गया है कि थाईलैंड में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया जाए। पिछले सितंबर से ही राजा भूमिबोल आदुल्यादेज अस्पताल में हैं उनकी अनुपस्थिति ने एक शून्य पैदा कर दिया है। जिसे एक कामचलाऊ सरकार से भरा जाना चाहिए जो चुनाव की तैयारी करे और राजशाही की शक्ति कम करने के लिए एक आयोग की पहल करे। हाल की अवधि में विदेश मंत्री कासित पिरोम्या विदेशी राजनयिकों से थाई संकट में हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह करते रहे हैं लेकिन हाल में उन्होंने ऐसी बातें स्पष्ट रूप से कही जो अनेक थाई महीनों से निजी रूप से कहते रहे हैं।

कासित पिरोम्या ने अप्रैल में बाल्टीमोर में जोन्स होपकिन्स विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एडवास्ड इंटरनेशनल स्टडीज में भाषण देते हुए कहा कि थाई राजनीतिक घटनाक्रम में एक सकारात्मक चीज यह है कि 15 या 20 वर्ष पूर्व थाईलैंड की स्थिति के विपरीत सामान्य जन राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। 15 या 20 वर्ष पूर्व राजनीतिक खिलाड़ी नौकरशाहों, कुछ हद तक उद्योगपतियों, कुछ हद तक पेशेवर राजनीतिज्ञों तथा कुछ हद तक सैनिक आधिकारियों तक सीमित थे। उन्होंने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि घातक हिंसक अनुभवों के साथ ही वहां एक ऐसा लोकतंत्र होगा जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र को जोड़ेगा। फिर उन्होंने यह महत्वपूर्ण बात कही कि मैं समझता हूं कि हमें इतना साहसी होना चाहिए कि हमें राजशाही की संस्था के वर्जित विषय के संबंध में भी बातचीत करनी चाहिए। हमें बहस करनी चाहिए कि हमें किस प्रकार का लोकतांत्रिक समाज चाहिए। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि बैंकाक की सड़कों पर अब कोई रक्तपात नहीं होना चाहिए और फिर थाईलैंड की निश्चलता समाप्त हो।

जब थाईलैंड के भविष्य के संबंध में संघर्ष चल रहा है तो एक व्यक्ति जो पहले ऐसे कठिन संघर्षों का समाधान निकालने में सक्षम थे, एकदम चुप है। वे हैं राजा भूमिबोल आदुल्यादेज जो एक लम्बे समय तक अपने देश को एकताबद्ध करने वाले विशिष्ट व्यक्ति थे। जब देश कठिन दौर से गुजर रहा है एवं देश के विशिष्ट वर्ग और उसके अधिकार वंचित गरीबों के बीच तीक्ष्ण संघर्ष चल रहा है तो 82 वर्षीय राजा घटनाक्रम को प्रभावित करने वाले अपने अधिकार को क्षीण होते देख रहे हैं। थाईलैंड के एक विशेषज्ञ चार्ल्स केयेस ने कहा है कि यह राजनीतिक सहमति की समाप्ति है जिसे राजा ने बनाए रखने में मदद की। यह उत्तराधिकार के मसले से अधिक कुछ है। राजा ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है कि जिससे तनाव समाप्त हो जैसा कि उन्होंने 1993 और 1992 में किया जब उन्होंने अपनी बात कहकर राजनीतिक रक्तपात होने से रोक दिया था।

करीब 64 वर्ष पहजे राजगद्दी पर आरूढ़ होने के बाद भूमिबोल ने राजनीतिक अधिकार के बिना एक संवैधानिक राजा की भूमिका ग्रहण की और उस भूमिका का विस्तार करके एक विपुल नैतिक शक्ति प्राप्त कर ली। उन्होंने शाही परिवार के विशाल व्यावसायिक संपत्ति का विस्तार किया। राजशाही का समर्थन करते हुए एक विशिष्ट राजतंत्रवादी वर्ग उभर कर सामने आ गया जिसमें नौकरशाही, सेना और उच्च व्यावसायिक वर्ग शामिल थे। वर्तमान संकट के दौरान एक पैलेस प्रिबी काँसिल ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। यही यह विशिष्ट वर्ग है जिसे अभी प्रदर्शनकारी चुनौती दे रहे हैं।

जो लेाग यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, वे अपने को राजा के प्रति निष्ठावान घोषित करते हैं और रेडशर्ट पर राजशाही को समाप्त करने का प्रयास करने का दोषारोपण करते हैं क्योंकि वे थाई समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। थाईलैंड के संबंध में एक ब्रिटिश इतिहासकार क्रिस बेकर ने कहा है कि राजा के नाम का राजनीतिकरण ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि राजशाही अब केन्द्रीय सुलहकारी भूमिका अदा नहीं कर सकता है। अनेक रेडशर्ट का कहना है कि वे राजा का सम्मान करते हैं लेकिन उस व्यवस्था में परिवतर्न लाना चाहते हैं जिसका उन्होंने निर्माण किया है। ऐसा लगता है कि समाज में विभाजन काफी गहरा हो गया है और शेष इतना उग्र हो गया है कि मेल मिलाप करने में काफी समय लग जाएगा। अनेक विश्लेषकों को कहना है कि देश की जागरूक ग्रामीण जनता और उसके विशिष्ट वर्ग के बीच एक स्थायी संघर्ष शुरू हो गया है जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। राजा की बीमारी ने भविष्य की चिंता बढ़ा दी है। राजगद्दी के उत्तराधिकारी राजकुमार महाबाजी- रालोंगकोर्न ने अपनी पिता की लोकप्रियता हासिल नहीं की है।

उत्तराधिकारी तथा राजशाही की भावी भूमिका के बारे मंें बातचीत निषिद्ध है और उसके बारे में काना-फूसी ही हो सकती है। इसके लिए कठोर लेसे मैजेस्टी कानून बना हुआ है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जो राजा रानी, उनके उत्तराधिकारी या रीजेंट को बदनाम, अपमानित या धमकी देता हो पंद्रह वर्ष की सजा दी जा सकती है। इसके तहत लेखकों, अकादमीशियनों, कार्यकर्ताओं तथा दोनों विदेशी एवं स्थानीय पत्रकारों को भी सजा दी जा सकती है।

हालांकि वे प्रदर्शनकारी ही हैं जो थाई समाज में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इनमें वे कुछ लोग भी शामिल हैं जो भविष्य में एक रिपब्लिकन तरह की सरकार चाहते हैं। थाईलैंड के विदेश मंत्री कासित पिरोम्या ने भी इस संबंध में आवाज उठाई है।

- कमलेश मिश्र

Posted by Randhir Singh Suman at 9:01 pm 0 comments

Thursday, 29 July 2010

धर्मयुद्ध

युद्ध कभी धार्मिक नहीं होता

या फिर यों कहा तो युद्ध का कोई धर्म नहीं होता है

यह बात अलग है कि विजय के

बाद धर्म जयी के साथ हो जाता है

यदि राम रावण युद्ध में

रावण जीत गया होता

तो हमारा सारा समय

सीता को कुलटा कहते बीतता

रात कायर, लक्ष्मण हिज,

और हनुमान हमें कमजोर नजर आता

जगह-जगह भगवान रावण पूजा जाता

और विभीषण को देशद्रोही कहते हुए देश से निकाला जाता

सच मानो दोस्तो

यदि इराक अमेरिका युद्ध में इराक जीत जाता

तो इराक में मानवता के खिलाफ अपराध के लिए

जार्ज बुश का आखिरी दिन फांसी के तख्ते पर बीतता

और तब धर्म यही कहता

क्योंकि धर्म हमेशा जयी के साथ होता है!

- राम सागर सिंह परिहार

Posted by Randhir Singh Suman at 7:18 am 0 comments

Saturday, 17 July 2010

सुनो हिटलर

हम गाएंगे / अंधेरों में भी /

जंगलों में भी / बस्तियों में भी /

पहाड़ों पे भी / मैदानों में भी /

आँखों से / होठों से /

हाथों से / पाँवों से /

समूचे जिस्म से /

ओ हिटलर!

हमारे घाव / हमारी झुर्रियाँ /

हमारी बिवाइयाँ / हमारे बेवक़्त पके बाल /

हमारी मार खाई पीठ / घुटता गला/

सभी तो

आकाश गुनगुना रहे हैं।

तुम कब तक दाँत पीसते रहोगे?

सुनो हिटलर--!

हम गा रहे हैं।

- वेणूगोपाल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

Posted by Randhir Singh Suman at 8:46 pm 0 comments

Labels: वेणूगोपाल

Friday, 16 July 2010

अलविदा कामरेड हुकम सिंह भण्डारी

टिहरी षहर के ठीक सामने पड़ने वाली पट्टी रैका । दोनों के बीच भीलींगना नदी, भागीरथी की सहायक। पट्टी दोगी की तरह रियासत का एक बेहद गरीब और उपेक्षित इलाका । लोक मान्यताओं के मुताबिक घोषित तौर पर रागस भूमि। राक्षस का विकट क्षेत्र, जिसमें जाने से ऐषतलब देवता भय खाते हैं । देवी-देवता वहां से दूर-दूर, बाहर-बाहर रहते हैं ।उस रैका कीे ऊँचाई पर, पहाड़ की चोटी पर बसे एक गांव पोड़या में बयासी साल पहले हुकमसिंह भण्डारी ने जन्म लिया था ।

अपने गांव से निकलने के बाद भण्डारी ने श्री सरस्वती मिडिल स्कूल लंबगांव में दाखिला ले लिया था, जिसे आज़ाद टिहरी सरकारने हाई स्कूल बना दिया था। इस विद्यालय को टिहरी रियासत के सामंतीष्षासन की ‘‘रियासत के अंदर सिर्फ सरकारी विद्यालयों के चलाए जाने की अनुमति ’’की हिटलरी षिक्षा नीति के विरोध में क्षेत्र की उत्साही जनता आपस में चंदा करके जर्बदस्ती संचालित करने लगी थी । इसके संस्थापकों-संचालकों में ज़्यादातर को सामंती ष्षासन ने गिरफ्तार कर टिहरी जेल में लंबी-लंबी सजाएं और यातनाएं दी थीं । उनमें पुरूषोŸादŸा रतूड़ी (मास्टरजी), खुषहालसिंह रांगड़, नत्थासिंह कष्यप, लक्ष्मी प्रसाद पैन्यूली भी थे ।

लंबगांव से हाईस्कूल करने के बाद भण्डारी मसूरी चले गए थे। उस जमाने में रैका के ज़्यादातर लोग होटलों में काम करने मसूरी चले जाते थे। वहां से स्नातक हो जाने के बाद एम ए की पढ़ाई करने लिए भण्डारी ने देहरादून आकर डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया। देहरादून में वे कॉ ब्रजेन्द्र गुप्ता के और निकट संपर्क में आए और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले मार्क्सवादी विचारधारा के स्टडी सर्कलों में भाग लेने लगे। डीएवी कॉलेज के अनेक दूसरे विद्यार्थी भी उन स्टडी सर्कलों में भाग लेते हुए कम्युनिस्ट राजनीति से जुड़ने लगे। रूप नेगी, षांति गुप्ता जैसी लड़कियां भी उनमें षामिल थीं । स्टडी सर्कलों में षिरकत करने वाले छात्र एस एफ (स्टूडंेट्ंस फेडरेषन ) के सदस्य के रूप में अपने अध्ययन की बदौलत अपनी-अपनी कक्षाओं में छात्रों के बीच अपनी एक नई छवि का निर्माण करने लगे। मार्क्सवादी विचारधारा के घेार-विरोधी अध्यापक भी उनके अध्ययन के कायल होने लगते थे। दिन में छात्रों के बीच रह कर उनकी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें संगठित करने के कार्याें में व्यस्त रहने के बाद वे रात-रात भर गंभीर विषयों पर लिखी पुस्तकों का अध्ययन करने में डूबे रहते। उपन्यास, साहित्य,इतिहास और अर्थषास्त्र के बारे में उनके नई किस्म के विचारों से आम छात्र प्रभावित होने लगे। यह बात पूरे भारत के तत्कालीन एस एफ छात्रों पर लागू होती थी।

सन् 1951 में एस एफ के आंदोलन में भाग लेने के कारण देहरादून प्रषासन ने उसके अनेक सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उनमें टिहरी के हुकमसिंह भण्डारी,विद्यादŸा रतूड़ी, गोविंदसिंह रांगड़, बलदेवसिंह रांगड़, राजेष्वरप्रसाद उनियाल (डाक्टर साहब), गोकुलचन्द रमोला और ललित भण्डारी, पौड़ी गढ़वाल के कॉ भारती और 11 अन्य जिलों के एस एफ सदस्य भी थे । उससे कुछ समय पहले तेज बुखार की हालत में गिरफ्तार करने के बाद संयुक्त प्रान्त(यू0पी0) की सरकार कॉ रूद्रदŸा भारद्वाज को ष्षहीद बना देने का कलंक अपने माथे पर ले चुकी थी। एस एफ के छात्रों को नौ दिनों तक बेवजह जेल में रखने के बाद ही सरकार ने उन्हें रिहा किया। गिरफ्तार होने वाले एस एफ के इन बहादुर लड़ाकू छात्रों के नाम रातों-रात समूचे गढ़वाल और मैदान के निकटवर्ती जिलों में मषहूर हो गए।

देहरादून से एम ए अर्थषास्त्र की डिग्री लेने के बाद कॉ भण्डारी लंबगांव लौट आए । सरस्वती हाई स्कूल में उन्हें अध्यापक बना दिया गया, जहां वे सेेवानिवृŸिा तक कार्यरत रहे । विद्यादŸा रतूड़ी प्रिंसिपल। इन लोगों के अथक परिश्रम की बदौलत उस विद्यालय को बहुत जल्द इंटर कॉलेज की मान्यता प्राप्त हो गई । अपने ज्ञान और सरल स्वभाव के कारण भण्डारी की अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत अच्छी छवि बनने लगी । कॉलेज में उनके सहयोगी भी उनकी सम्मतियों को महत्वपूर्ण मानते हुए उनसे प्रभावित होने लगे ।

उनके संपर्क में आने वाले ग्रामीण जन पर भी उनके सरल व्यक्तित्व और मृदु व्यवहार की अमिट छाप पड़ने लगी । कॉ भण्डारी के आमजन को सरल भाव से समझाने का नतीजा था कि टिहरी क्षेत्र के ग्रामीण मतदाताओं ने आम निर्वाचन में कम्युनिस्ट प्रत्याषी कॉ गोविंदंिसंह नेगी को तीन बार विधान सभा में विजयी बना कर अपने प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ भेजा ।

बाद के दिनों में क्षेत्रीय जनता के आग्रह पर कॉ भण्डारी को प्रतापनगर क्षेत्र समिति का प्रमुख बनने को सहमत होना पड़ा । कुछ समय पूर्व कॉ भण्डारी के पुराने साथी,देहरादून में सहबन्दी रहे गोकलचन्द रमोला इस क्षेत्र समिति के प्रमुख चुने गए थे । भण्डारी ने अपने कार्यकाल में साधनों की कमी के बावजूद उपेक्षित व अलग-थलग पड़े अनेक इलाकों में सार्वजनिक महत्व के अनेक ऐसे कार्यभी संपन्न करवा दिए, जिनकी ओर तब तक किसी ने तवज्जो नहीं दी थी ।

सेवानिवृŸा होते ही भण्डारी कम्युनिस्ट पार्टी की दैनिक कार्यवाहियों में व्यस्त होने लगे अपने दिन-प्रतिदिन बिगड़ते स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए । मिलने वालों साथियों या आमजन को वे अपने स्वास्थ्य के बारे में कभी कुछ बताते ही नहीं थे । उनकी किडनी तक ने जवाब दे दिया था । सिवा आंखों के और जुबान के बाकी ष्षरीर के एक-एक अंग को असाध्य रोगों ने अपनी चपेट में ले लिया था । पार्टी कार्य करने के लिहाज से वे अपने गांव पोड़या से नई टिहरी की कोटी कॉलोनी में आकर निवास करने लगे थे । वहीं से 10 जून 2010 को फोन पर दिल्ली के एक अस्पताल में मेरे एंजियोप्लास्टी किए जाने की जानकारी होने पर उन्हांेने मुझसे बात की । इससे पहले कि मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछूं, उन्होंने फोन रख दिया। अब ,10 जुलाई 2010 को उनके हमें छोड़ कर चले जाने के बाद उनकी वही आवाज लगातार मेरे कानों में गूंजती रहती है ।

लाल सलाम कॉ भण्डारी!

- विद्यासागर नौटियाल

Posted by Randhir Singh Suman at 8:19 pm 0 comments

Sunday, 11 July 2010

जीवन-लक्ष्य

जीवन-लक्ष्य

कठिनाइयों से रीता जीवन

मेरे लिए नहीं,

नहीं, मेरे तूफानी मन को यह स्वीकार नहीं।

मुझे तो चाहिए एक महान ऊंचा लक्ष्य

और उसके लिए उम्र भर संघर्षों का अटूट क्रम।

ओ कला! तू खोल

मानवता की धरोहर, अपने अमूल्य कोषों के द्वार

मेरे लिए खोल!

अपनी प्रज्ञा और संवेगों के आलिंगन में

अखिल विश्व को बांध लूंगा मैं!

आओ,

हम बीहड़ और कठिन सुदूर यात्रा पर चलें

आओ, क्योंकि -

छिछला, निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन जीवन

हमें स्वीकार नहीं।

हम, ऊंघते कलम घिसते हुए

उत्पीड़न और लाचारी में नहीं जियेंगे।

हम - आकांक्षा, आक्रोश, आवेग, और

अभिमान में जियेंगे!

असली इन्सान की तरह जियेंगे।

(18 वर्ष की आयु में मार्क्स द्वारा लिखी गई कविता)

Posted by Randhir Singh Suman at 4:45 pm 0 comments

ग़रीबी

डरी हुई हो तुम

ग़रीबी से

घिसे जूतों में तुम नहीं चाहतीं बाज़ार जाना

नहीं चाहतीं उसी पुरानी पोशाक में वापस लौटना

मेरे प्यार, हमें पसन्द नहीं है,

जिस हाल में धनकुबेर हमें देखना चाहते हैं,

तंगहाली ।

हम इसे उखाड़ फेंकेंगे दुष्ट दाँत की तरह

जो अब तक इंसान के दिल को कुतरता आया है

लेकिन मैं तुम्हें

इससे भयभीत नहीं देखना चाहता ।

अगर मेरी ग़लती से

यह तुम्हारे घर में दाखिल होती है

अगर ग़रीबी

तुम्हारे सुनहरे जूते परे खींच ले जाती है,

उसे परे न खींचने दो अपनी हँसी

जो मेरी ज़िन्दगी की रोटी है ।

अगर तुम भाड़ा नहीं चुका सकतीं

काम की तलाश में निकल पड़ो

गरबीले डग भरती,

और याद रखो, मेरे प्यार, कि

मैं तुम्हारी निगरानी पर हूँ

और इकट्ठे हम

सबसे बड़ी दौलत हैं

धरती पर जो शायद ही कभी

इकट्ठा की जा पाई हो ।

- पाब्लो नेरूदा

Posted by Randhir Singh Suman at 2:05 pm 0 comments

Thursday, 8 July 2010

लोगों के लिए गीत

हम चलें कुछ भी न हारने के लिए

कुछ भी न खोने के लिए

सिवा अर्थियों के

आकाश के लिए हम गाएंगे

भेजेंगे अपनी आशाएँ

कारखानों और खेतों और खदानों में

हम गाएंगे और छोड़ देंगे

अपने छिपने की जगह

हम सामना करेंगे सूरज का

हमारे दुश्मन गाते हैं--

"वे अरब हैं... क्रूर हैं..."

हाँ, हम अरब हैं

हम निर्माण करना जानते हैं

हम जानते हैं बनाना

कारखाने अस्पताल और मकान

विद्यालय, बम और मिसाईल

हम जानते हैं

कैसे लिखी जाती है सुन्दर कविता

और संगीत...

हम जानते हैं

- महमूद दरवेश

Posted by Randhir Singh Suman at 6:52 am 0 comments

Monday, 5 July 2010

मज़दूरों का गीत

जय, फिर होगी वाम की !

शोषित जनता जागी है

पीड़ित जनता बाग़ी है

आएँ, सड़कों पर आएँ,

क्या अब चिंता धाम की !

ना यह अवसर छोड़ेंगे

काल-चक्र को मोडेंगे

शक्लें बदलेंगे, साथी

मूक सुबह की, शाम की !

नारा अब यह घर-घर है

हर इंसान बराबर है

रोटी जन-जन खाएगा

अपने-अपने काम की !

झेलें गोली सीने से

लथपथ ख़ून-पसीने से

इज़्ज़त कभी घटेगी ना

‘मेहनतकश’ के नाम की !

- महेंद्र भटनागर

Posted by Randhir Singh Suman at 5:18 pm 0 comments

Saturday, 3 July 2010

भाग मनमोहन जनताआती है -

पेट्रो कीमतों के बारे में कुछ तथ्य - संप्रग जवाब दे -

भाग मनमोहन जनता

आती है !!!!

कुछ देशों में पेट्रोल की वर्तमान कीमतें इस प्रकार है :

पाकिस्तान में २६ रूपये लीटर

बंगला देश में २२ रूपये लीटर

क्यूबा में १९ रुपये लीटर

नेपाल में २४ रूपये लीटर

बर्मा में ३० रूपये लीटर

अफगानिस्तान में ३६ रूपये लीटर

क़तर में ३० रूपये लीटर

लेकिन हिंदुस्तान में ५३ रूपये लीटर

जरा देखिये इन ५३ रुपयों में क्या-क्या शामिल करती है जनद्रोही संप्रग और

मायावती सरकारें :

एक लीटर पेट्रोल की हिंदुस्तान में लागत कीमत : १६-५० रूपये

एक लीटर पेट्रोल पर हम से वसूला जाता है ११.८० रूपये का केन्द्रीय कर

एक लीटर पेट्रोल पर हम से वसूला जाता है ९.७५ रूपये का एक्साइज ड्यूटी

एक लीटर पेट्रोल पर हम से वसूला जाता है ८.०० रूपये का उत्तर प्रदेश

सरकार के टैक्स

एक लीटर पेट्रोल पर हम से वसूला जाता है ४.०० का सेस

बाकी लिया जाता है सरमायेदारों और सरकार का मुनाफा

फिर भी सरकार रोती है अनुदान के बोझ का !

आयल कंपनियों के नुक्सान का !!

तेल कंपनियों के पिछले दस सालों के मुनाफे देखिए जो जा रहे हैं

सरमायेदारों और सरकार की जेब में

भाईयों बहुत हो गया है 5 जुलाई को सरकार को दिखा दो अपनी ताकत

लगाओ नारा भाग मनमोहन जनता आती है !!!!

Posted by Randhir Singh Suman at 6:30 pm 0 comments

Sunday, 27 June 2010

लो क सं घ र्ष !: छोटी-बड़ी बातों का कामरेड - कामरेड राजेन्द्र केसरी

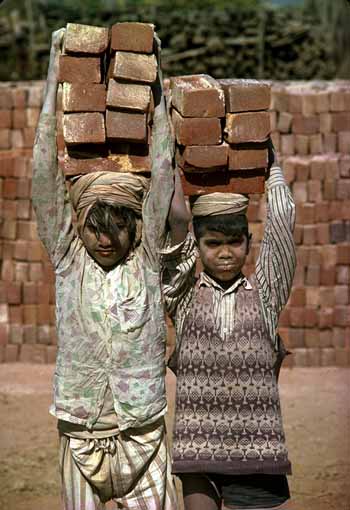

(फोटो कैप्शन: तीन साल पहले जब हमने इंग्लैण्ड की एक शोध छात्रा क्लेर हेस को बीड़ी उद्योग पर अध्ययन करने का काम सौंपा था तो उसने राजेन्द्र केसरी का इस विषय पर लंबा इंटरव्यू लिया था। ये फोटो उसी वक्त उसने इन्दौर में शहीद भवन में लिया था जो उसने कामरेड राजू के प्रति अपनी श्रृद्धांजलि के साथ भेजा है।)

(फोटो कैप्शन: तीन साल पहले जब हमने इंग्लैण्ड की एक शोध छात्रा क्लेर हेस को बीड़ी उद्योग पर अध्ययन करने का काम सौंपा था तो उसने राजेन्द्र केसरी का इस विषय पर लंबा इंटरव्यू लिया था। ये फोटो उसी वक्त उसने इन्दौर में शहीद भवन में लिया था जो उसने कामरेड राजू के प्रति अपनी श्रृद्धांजलि के साथ भेजा है।)

लोहे की हरी अल्मारी के भीतर एक पुराना सा टाइपराइटर इंतजार कर रहा है कि कोई उसे बाहर निकालेगा। कोई दरख्वास्त, कोई नोटिस, कोई सर्कुलर, कोई परचा - कुछ तो होगा जिसे टाइप होना होगा। टाइपराइटर के साथ ही वे सारी दरख्वास्तें, नोटिस, सर्कुलर और परचे भी इन्तजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें टाइप करेगा, आॅफिस पहुँचाएगा, कोर्ट ले जाएगा, नोटिस बोर्ड पर लगाएगा। 27 मई को गुजरे आज महीना होने को आया, इंतजार खत्म ही नहीं होता।

एक बूढ़ी अम्मा है। साँवेर के नजदीक एक गाँव में रहती है। मांगल्या के पास की एक गुटखा फैक्टरी में काम करती थी। वहाँ राजू ने यूनियन बनायी हुई है। वहीं से वो राजू केसरी काॅमरेड को जानती है। बस में सत्रह रुपये खर्च करके इन्दौर में पार्टी के आॅफिस शहीद भवन तक आती है। वो शहीद भवन आकर राजू केसरी से मिलना चाहती है कि वो उसके देवर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाये। उसे पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवानी है कि उसके देवर ने उस पर बहुत बड़ा पत्थर उठाकर फेंका। वो शहीद भवन में आकर राजू का कई बार तो घंटों इंतजार करती है। काॅमरेड राजू आते हैं, अम्मा से हँसी-मजाक करते हैं, अपना काम करते हैं लेकिन अम्मा के साथ रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाते। बूढ़ी अम्मा खूब गुस्सा हो जाती है। काॅमरेड राजू हँसकर उसका गुस्सा और कोसना सुनते रहते हैं। अम्मा अपने सत्रह रुपये बेकार जाने का हवाला देती है। काॅमरेड राजू हँसते-हँसते उससे कहते हैं कि अम्मा मेरे घर चलकर सो जाना। मैं खाना भी खिला दूँगा और 17 रुपये भी दे दूँगा।

मैं उस दिन वहीं शहीद भवन में ही थी। सब काॅमरेड राजू और बूढ़ी अम्मा की बातचीत सुनकर हँस रहे थे। मैंने राजू केसरी से कहा, ’’काॅमरेड, क्यों बूढ़ी अम्मा को सताते हो? उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवा देते?’’ राजू बोला, ’’काॅमरेड आप जानती नहीं हो। मैं खुद अम्मा के गाँव उसके घर जाकर आया, वो पत्थर भी देखकर आया जो ये बोलती है कि इसके देवर ने इस पर फेंका था, लेकिन इसे लगा नहीं। अब मैं पुलिस को जाके क्या बोलूँ कि इसके देवर ने इसको पत्थर मारा जो इसको लगा नहीं इसलिए उसको गिरफ्तार कर लो? फिर जब इसको इसका देवर कल सचमुच में पत्थर मारेगा तो फिर अम्मा को कौन बचाएगा?’’ अम्मा बड़बड़ाती रही, राजू टाइप करते-करते मुस्कुराते रहे, मैं अम्मा को समझाने की कोशिश करके निकल आयी।

जाॅब कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, लेबर कमिश्नर के पास जाना है, पेंशन दिलवानी है, ऐसे ढेर छोटे-बड़े कामों को काॅमरेड राजू केसरी को करते देखने की यादें हैं। यादें और भी हैं। विनीत ने बताया कि राजू केसरी की पहली याद वो है जब काॅमरेड रोशनी दाजी हमें छोड़ चली गयी थी। रोशनी की अंतिम यात्रा निकलने के पहले राजू केसरी सैकड़ों मजदूरनियों का जुलूस लेकर नारे लगाते हुए पहुँचा था। बेशक राजू सहित सभी रो रहे थे लेकिन सबकी आवाज बुलंद थी - ’काॅमरेड रोशनी दाजी को लाल सलाम’।

बीड़ी मजदूरिनों को संगठित करने, रेलवे हम्मालों की यूनियन बनाने, गुटखा फैक्टरियों में काम करने वाली औरतों का संगठन खड़ा करने जैसे अनेक कामों से राजू केसरी पार्टी का काम आगे बढ़ा रहे थे। बीड़ी के बारे में तो वे बताते भी थे कि इन्दौर की बीड़ी बनाने वाली बाइयाँ दूसरी जगहों की बीड़ी मजदूरों से कितनी अच्छी स्थिति में हैं। इन्दौर में सभी बीड़ी कारखानों के मजदूरों में राजू का काम फैला था और 3 हजार से ज्यादा बीड़ी मजदूर एटक के सदस्य बने थे। हाल में मुंबई में हुए बीड़ी-सिगार मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन में राजू को बीड़ी-सिगार फेडरेशन के मध्य प्रदेश के संयोजक की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गयी थी।

लड़ने में काॅमरेड राजू केसरी नंबर एक थे। मुझे खुद बताते थे कि कामरेड, आज फलाने की धुलाई कर दी। आज किसी को धक्का मारकर बाहर कर दिया। कामरेड बसन्त मुझे एक दिन बोले, ’’ये राजू हर चीज में झगड़ा डालता है। अड़ जाता है तो किसी की सुनता ही नहीं।’’ उनके साथ लगभग हर वक्त रहने वाले कामरेड सत्यनारायण बोले कि हम दोनों हर रोज लड़ते थे। आज शहीद भवन में सब कामरेड्स आँखें नम किये इंतजार करते हैं कि राजू आये और लड़ाई करे।

जब से इन्दौर में महिला फेडरेशन का काम शुरू किया, तभी से कामरेड मोहन निमजे और काॅमरेड राजू केसरी अपनी यूनियन की महिलाओं को महिला फेडरेशन की गतिविधियों में हमेशा भेजते रहे। अभी 8 मार्च 2010 को महिला दिवस के लिए मैंने काॅमरेड राजू से बात की तो वो प्रोमेड लैबोरेटरीज की कर्मचारी महिलाओं से बात करने के लिए हमारे साथ गये, गेट मीटिंग ली और बोले, ’’मैं मैनेजर से बात करूँगा कि 8 मार्च के दिन वो तुम लोगों की जल्दी छुट्टी कर दे ताकि तुम लोग महिला दिवस के जुलूस में शामिल हो जाओ, लेकिन अगर वो न माना तो तुम लोग आधे दिन की तनख्वाह कटवा कर आ जाना। छुट्टी मिले या नहीं लेकिन आना जरूर।’’ सारी महिलाएँ जोर से सिर हिलाकर बोलीं कि बिल्कुल आएँगे और 8 मार्च को आधे दिन की छुट्टी लेकर महिलाएँ आयीं और जुलूस में शामिल हुईं।

27 मई को जब राजू हमें छोड़कर चले गये तो बीड़ी मजदूरनियाँ, रेलवे हम्माल, प्रोमेड लैबोरेटरीज और तमाम कारखानों के मजदूर फिर छुट्टी लेकर आये अपने लड़ाकू काॅमरेड को आखिरी सलाम कहने। सबकी आँखों में आँसू थे लेकिन उन्होंने राजू से सीख लिया था कि आँखों में आँसू भले हों लेकिन किसी भी काॅमरेड को लाल सलाम कहते वक्त आवाज नहीं काँपनी चाहिए।

मिल मजदूर के लड़के थे राजू केसरी। एक दिन अपने बारे में बता रहे थे कि जब सिर्फ 14 बरस की उम्र थी तब उनके पिता दुर्घटना की वजह से काम करने लायक नहीं रह गये थे। सन 1975 में राजू ने पार्टी आॅफिस में पोस्टर चिपकाने की नौकरी 40 रुपये महीने पर की थी। काॅमरेड पेरीन दाजी कहती हैं कि ’’राजू पार्टी आॅफिस में झाड़ू लगाता था। उसका रंग काला था, तो शुरू में तो हम सब उसे कालू ही कहते थे। राजू तो वो बाद में बना।’’ झाड़ू लगाते-लगाते और पोस्टर चिपकाते-चिपकाते काॅमरेड राजू ने दसवीं पास की और टाइपिंग भी सीख ली। पार्टी के तमाम नोटिस और तमाम कागज टाइप करने की जिम्मेदारी तब से राजू ने ही संभाली हुई थी।

एक दिन मैंने उनसे पूछा कि जब आप पार्टी से जुड़े तो कम्युनिज्म से क्या समझते थे? तो बोले कि ’’काॅमरेड, 14 बरस की उम्र में मैं कुछ नहीं समझता था। सिर्फ इतना जानता था कि लाल झण्डा पकड़ना सम्मान की बात है। उस वक्त लाल झण्डे की लोग बहुत इज्जत करते थे। उन दिनों इन्दौर की कपड़ा मिलों में 30-35 हजार मजदूर काम करते थे और मजदूरों की आवाज केवल मिल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में सुनी जाती थी।’’

सन् 1975 में ही मेरी माँ कामरेड इन्दु मेहता ने भी पार्टी की सदस्यता ली थी। उन्हीं दिनों मुझे एक चिट्ठी में मेरी माँ ने लिखा था कि ’’तुम लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाना चाहती हूँ। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए समाजवाद कायम करने का संघर्ष जरूरी है।’’ उस वक्त मेरी माँ की उम्र 53 वर्ष थी। वो काॅलेज में राजनीतिशास्त्र पढ़ाती थीं, उन्होंने समाजवाद और माक्र्सवाद के बारे में कई किताबें पढ़ी थीं। लेकिन राजू केसरी जैसे काॅमरेड्स उतनी किताबें नहीं पढ़ते। माक्र्सवाद के बारे में उनकी समझ पार्टी स्कूल से बनती है। वो मानवता की जरूरत और मानवता के लिए संघर्ष के माक्र्सवादी पाठ वहीं सीखते हैं। राजू केसरी मुझे कहा करते थे कि हमने तो माक्र्सवाद काॅमरेड इन्दु मेहता से ही सीखा।

ट्रेड यूनियन की राजनीति भी राजू केसरी ने काम करते-करते और अपने वरिष्ठ साथियों के काम करने के तरीकों को देखकर सीखी। पिछले 35 बरसों में पार्टी और कम्युनिस्ट विचारधारा से राजू ने गहरा संबंध बना लिया था। सही-गलत के बारे में और नये तरीकों की जरूरत के बारे में भी वो सोचते थे और बात करते थे। एक दिन शहीद भवन में बोले, ’’काॅमरेड, मैं ट्रेड यूनियन के काम से संतुष्ट नहीं हूँ। मजदूर हमारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हकों की लड़ाई लाल झण्डे वाली यूनियन ही लड़ सकती है। हम उनका संगठन बनाते हैं। उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। मैनेजमेंट को मजदूरों के हक में झुकाते हैं, लेकिन जब उनकी माँग पूरी हो जाती है तो उन्हें यूनियन की जरूरत नहीं महसूस होती। वो सब छोड़-छाड़कर चले जाते हैं। बताइए काॅमरेड, अगर हम मजदूरों को उनके स्वार्थों से ऊपर उठाकर उनकी राजनीतिक समझ नहीं बना पाये तो ट्रेड यूनियन का क्या काम किया?’’ इन जायज सवालों का सामना करते हुए भी राजू को इस बात में कभी संदेह नहीं रहा कि रास्ते तभी निकलते हैं जब संघर्ष और कोशिशें जारी रखी जाती हैं। इसीलिए उसने लगातार मजदूरों, कर्मचारियों के नये-नये संगठन बनाना जारी रखा। हाल में आपूर्ति निगम के हम्मालों का संगठन और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों का संगठन बनाने में राजू ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। अपनी तरह से वो कोशिश भी करते थे कि यूनियन में शामिल मजदूर भत्ते-तनख्वाहों तक ही न रुकें बल्कि उनका सही राजनीतिक विचार भी बने। एक बार 15 अगस्त को हम्माल यूनियन के मजदूरों के बीच झण्डा फहराते हुए राजू केसरी मजदूरों से बोले कि ’’भगतसिंह ने हिन्दुस्तान की ऐसी आजादी के लिए कुर्बानी तो नहीं दी थी जहाँ हमारे बच्चों को दूध न मिले, काॅपी-किताब न मिले, उल्टे हम धर्म के नाम पर लड़ें और सब तरह की बेईमानियाँ करें। ये तो भगतसिंह और आजादी के उन सब दीवानों के साथ नाइन्साफी है।’’

असंगठित क्षेत्र में यूनियन को फैलाने का जो काम काॅमरेड राजू केसरी और उनके साथी काॅमरेडों ने किया, उसका महत्त्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि वो ऐसे वक्त में किया गया काम है जब असंगठित तो दूर, संगठित क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों में भी हताशा का माहौल है।

उदारीकरण के मजदूर विरोधी माहौल में ट्रेड यूनियन की राजनीति कितनी कठिन है, राजू जैसे काॅमरेड्स इस किताब को अपने अनुभव की रोशनी में रोज पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि, ’’काॅमरेड, फिर आप पार्टी के साथ अभी तक क्यों जुड़े हैं?’’ वो बोले, ’’काॅमरेड मैंने आशा नहीं छोड़ी है कि एक वैकल्पिक समाज, शोषणरहित समाज व्यवस्था एक दिन जरूर आएगी। लोग समाजवाद के महत्त्व को एक दिन जरूर समझेंगे। हमें एक अच्छा नेतृत्व चाहिए बस, एक दिन हम समाजवाद के सपने को जरूर सच कर लेंगे।’’

रात को दस-साढ़े दस बजे तक राजू पार्टी का काम करते रहे और फिर आधी रात अचानक अपने अधूरे काम, अधूरी लड़ाइयाँ और अधूरे सपने छोड़कर वो चले गए। मैं उनके घर गयी तो पूरा मोहल्ला भीगी आँखों के साथ बैठा था। उनकी 17 बरस की लड़की शानो मुझसे बात करने लगी अपने पापा के बारे में। मुझसे बोली, ’’आपकी पार्टी कितनी अच्छी है। मेरा भाई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है क्या? अभी वो सिर्फ 13 साल का है। पापा उसे इन्जीनीयर बनाना चाहते थे।’’

उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि इतिहास अपने आपको इस शक्ल में दोहराये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कम उम्र में राजू को पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी, वैसे ही उसके बेटे को पड़े। हम सब जो बचे हैं, पार्टी में राजू केसरी की खाली जगहों को देर-सबेर भर ही लेंगे। लेकिन राजू के बच्चों को इन्जीनीयर, डाॅक्टर, कलाकार या जो भी बनना हो, वो बनने का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। हम सभी को मिलकर राजू के बच्चों की अच्छी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चे जब बड़े हों तो सोच-समझकर पार्टी से जुड़ें, वैसी दुनिया बनाने की कोशिशों में अपना हिस्सा बँटाएँ जिसका सपना उनके पापा देखते थे और जिन्दगी की आखिरी साँस तक उसको सच करने की खातिर वे हर छोटा-बड़ा काम करते रहे।

कामरेड राजू केसरी को लाल सलाम।

जया मेहता,

संदर्भ केन्द्र, 26, महावीर नगर, इन्दौर -452018

Posted by Randhir Singh Suman at 5:18 pm 0 comments

Tuesday, 22 June 2010

मेक्सिको की खाड़ी और भोपाल, दो मानदण्ड - अनुचित या उचित

- प्रदीप तिवारी

Posted by Randhir Singh Suman at 1:28 pm 0 comments

आज नदी बिलकुल उदास थी

सोई थी अपने पानी में,

उसके दर्पण पर-

बादल का वस्त्र पडा था।

मैंने उसको नहीं जगाया,

दबे पांव घर वापस आया।

- केदार नाथ अग्रवाल

Posted by Randhir Singh Suman at 5:58 am 0 comments

Friday, 4 June 2010

नायक के गीत

आह, तुम नहीं चाहतीं--

डरी हुई हो तुम

ग़रीबी से

घिसे जूतों में तुम नहीं चाहतीं बाज़ार जाना

नहीं चाहतीं उसी पुरानी पोशाक में वापस लौटना

मेरे प्यार, हमें पसन्द नहीं है,

जिस हाल में धनकुबेर हमें देखना चाहते हैं,

तंगहाली ।

हम इसे उखाड़ फेंकेंगे दुष्ट दाँत की तरह

जो अब तक इंसान के दिल को कुतरता आया है

लेकिन मैं तुम्हें

इससे भयभीत नहीं देखना चाहता ।

अगर मेरी ग़लती से

यह तुम्हारे घर में दाखिल होती है

अगर ग़रीबी

तुम्हारे सुनहरे जूते परे खींच ले जाती है,

उसे परे न खींचने दो अपनी हँसी

जो मेरी ज़िन्दगी की रोटी है ।

अगर तुम भाड़ा नहीं चुका सकतीं

काम की तलाश में निकल पड़ो

गरबीले डग भरती,

और याद रखो, मेरे प्यार, कि

मैं तुम्हारी निगरानी पर हूँ

और इकट्ठे हम

सबसे बड़ी दौलत हैं

धरती पर जो शायद ही कभी

इकट्ठा की जा पाई हो ।

- पाब्लो नेरुदा

Posted by Randhir Singh Suman at 9:13 pm 0 comments

Thursday, 27 May 2010

लो क सं घ र्ष !: लोकसंघर्ष से पूछे गए सवालों का जवाब

• जब भारत सेकुलर देश है तो फिर कानून सांप्रदाए के आधार पर क्यों?

भारत एक बहुजातीय, बहुधर्मीय देश है। संविधान इस बात की इजाजत देता है की आप अपने धार्मिक रीति रिवाजो के अनुसार अपनी जीवन शैली निर्धारित कर सकते हैं इसीलिए प्रत्येक धर्म वालों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है। जब कोई धर्म के मानने वाले सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनके समाज में यह कुरीतियाँ है और इनको हटाने के लिए कानून बनाया जाए तो सरकार कानून बनाती है। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज़ प्रथा जैसी कुरीतियों पर सरकार ने कानून बनाये।

• जब संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है तो फिर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग क्यों ?

श्रीमान जी, भारत लोकतान्त्रिक देश है। लोकतान्त्रिक ढांचे के तहत हर समुदाय, हर धर्म वाले को अपनी बात कहने का हक़ है कोई जरूरी नहीं है कि वह मांग मानी ही जाए। वास्तव में संविधान पत्थर की लकीर नहीं है की जिसको संशोधित न किया जा सके भारतीय संविधान में कई बार संशोधन किये जा चुके हैं और भविष्य में होते रहेंगे। समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। समय और काल के अनुरूप संशोधन होते रहेंगे।

• जब भारत धर्म आधारित राज्य नहीं तो फिर अलपसंख्यकवाद का नारा क्यों?

क्या आप इसको मानने के लिए तैयार हैं। आप तो हिंदुत्व वादी विचारधारा के तहत इसको हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जबकि बहुसंख्यक हिन्दू आपके खिलाफ है क्योंकि हिन्दू धर्म में घृणा और द्वेष का कोई समावेश नहीं है सिर्फ नागपुर मुख्यालय से संचालित होने वाले लोग तरह-तरह के किस्से गढ़ा करते हैं। मर्यादा पुरषोत्तम राम और कर्मयोगी कृष्ण ने कहीं भी जो सवाल आप उठाते हैं उन्होंने उठाये हैं। आप तो सिर्फ घृणा और द्वेष फैला कर इस देश के नागरिको में परस्पर मारपीट कराकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। अगर कोई अल्पसंख्यकवाद या बहुसंख्यकवाद का नारा देता है तो वह देश का भला नहीं चाहता है।

• अगर गुजरात में आतंकवादियों द्वारा हिन्दूओं को जिन्दा न जलाया जाता तो गुजरात में दंगे होते क्या?

गुजरात में नर पिशाचों ने लोगो को जलाने का काम किया नर पिशाचों में हिन्दू मुसलमान, सिख, इसी ढूंढना मेरा काम नहीं है । इसके लिए अमेरिकन साम्राज्यवाद के पिट्ठू नागपुर मुख्यालय से संचालित होने वाले लोग ही काफी हैं।

• जब मक्का मदीना के लिए प्रति मुसलमान 60000 रूपए की सहायता सरकार देती है तो फिर हिन्दूओं की धार्मिक यात्राओं(बाबा अमरनाथ गुफा यात्रा,महाकुंभ यात्रा...) पर विशेष टैक्स क्यों?

बड़े नासमझ हैं आप अभी हरिद्वार में कुम्भ मेला चल रहा था ज्सिकी व्यवस्था करने में करोनो व अरबों रुपये खर्च किये गए है। जिसमें हिंदुत्व वाले ठेकेदारों ने काफी घोटाले भी किये हैं। राम की पवित्र नगरी अयोध्या में सरकार करोनो रुपये खर्च करती है। इस देश के नागरिक कहीं भी अपनी संस्कृति के अनुसार कोई भी आयोजन करते हैं तो सरकार का दायित्व है की वह आपने नागरिको के स्वास्थ्य, सुरक्षा की व्यवस्था करे। अमरनाथ की यात्रा का भारत सरकार ही कराती है अगर सिख भाई पकिस्तान में अपने धार्मिक तीर्थ स्थानों की यात्रा करते है तो सरकार थोडा ही सही कुछ न कुछ करती है।

• जब आतंकवादियों द्वार लगातार देश को लहुलुहान किया जा रहा है तो फिर उनके मानबधिकारों का रोना क्यों?

जब तक निर्धारित न्याय व्यवस्था के अनुसार किसी को सजा नहीं हो जाती है। तब तक आतंकवादी कहना ही गलत है। सजा हो जाने के बाद भी न्याय व्यवस्था के अनुसार उसकी सजा उसको दी जाती है लेकिन आप जैसे लोग हर समय गाली गलौज करते हैं। यह अधिकार आपको न संविधान न न्याय व्यवस्था देती है। जज की एक योग्यता होती है यदि वह योग्यता आप में होती तो आप जज होते और उस समय भी आप व्यवस्था तोड़ कर कोई कार्य नहीं कर पाते।

• क्या आम जनता व आम जनता की सुरक्षा के लिए लड़ रहे सुरक्षावलों के कोई मानबाधिकार नहीं?

श्रीमान जी, सबसे पहले उन्ही के मानव अधिकार है और उनका ही प्रमुख कार्य है कि वह मानव अधिकारों की सुरक्षा करें हमारा काम नहीं है लेकिन जब वह व्यवस्था तोड़ते हैं तो ऊँगली उठती है । और जो लोग आम जनता के खिलाफ विधि व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं वह अपराधी होते हैं और उसकी सजा विधि के अनुसार मिलती है और मिलनी चाहिए।

• जब आप बार-बार कहते हैं कि हमारी न्यायप्रक्रिया कमजोर है तो फिर आम जनता के जानमाल को खतरे में डालने वाले आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारे जाने पर हाए-तौवा क्यों?

शायद आप को जानकार नहीं है की इस देश के अन्दर मुठभेड़ के नाम पर लाखो नवजवानों का क़त्ल किया जा चुका है। लेकिन आप तो जानबूझ कर अनजान बनते हैं। आप को अनजान बनाने के लिए नागपुर मुख्यालय सक्रीय रहता है। आये दिन अखबारों में आप भी पढ़ते होंगे की फर्जी मुठभेड़ में मारे गए नवजवानों के सशक्त परिवार वालों द्वारा सजायें भी करवाई जा रही हैं। सनातन हिन्दू संस्था, श्री राम सेना, प्रज्ञा ठाकुर एंड कंपनी को यदि फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाये तो आप को कैसा महसूस होगा। विधि व्यवस्था द्वारा निर्धारित मौत के अतिरिक्त कोई भी मौत दुखद है।

• जब आपलोग भारत माता व हिन्दू देवीदेवताओं का अपमान करने वाले एम एफ हुसैन का समर्थन करते हैं तो फिर हजरत मुहम्मद का अपमान करने वाले डैनिस कलाकार का विरोध क्यों?

यह सवाल आप का हिन्दू देवताओं का अपमान करने वालों से है। उन्ही से उत्तर ले लीजिये ज्यादा अच्छी बात होगी। हमारे लिए चाहे हजरत मोहम्मद हों या हिन्दू देवी देवता हम लोग किसी का अपमान नहीं करते है। रही एम.ऍफ़ हुसैन का वह कलाकार है कृपया कला को रहने दीजिये हमारे घर के पास लोधेस्वर महादेव का धार्मिक स्थल है जहाँ पर लाखो कावांरथी आते हैं जो आदि देवता शिव और पार्वती के सम्बन्ध में गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हैं । कवितायेँ कहते हैं हमारे यहाँ के लोग उनको रोक रोक कर जगह जगह नाश्ता पानी करते हैं और वह लोग अपने को शिव का बाराती कहते हैं तो कुछ लोग पार्वती की तरफ होते हैं जो उसका उसी भाषा में जवाब देते हैं। इसका क्या करोगे।

• जब अधिकतर दंगे मुसलिमबहुल क्षेत्रों में आतंकवादियों द्वारा शुरू किए जाते हैं तो फिर उनका दोष हिन्दूओं पर क्यों?

आप ही लोग जानबूझ कर उनकी आर्थिक सम्रधता को लूटने के लिए लड़ने जाते हैं। हमारा शहर मुस्लिम बाहुल्य है कभी दंगा नहीं हुआ है। लेकिन हिन्दुवात्व वाले लोग जबरदस्ती उनसे भिड़ने की कशिश करते हैं उसके बाद भी लड़ाई नहीं होती है। हमर जनपद बाराबंकी हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे जनपद के श्री काशिम शाह ने 18 वी शताब्दी में हंस जवाहर नाम से पूरा राम चरित्र उर्दू भाषा में लिखा था वहीँ हाजी वारिस अली शाह की दरगाह भी प्यार मोहब्बत का सन्देश देती है दुनिया में सतनाम पीठ बाराबंकी से ही शुरू हुई है जिसके संस्थापक जगजीवन साहब हैं। कबीर की भी शिक्षाओं को बाराबंकी जनपद ने नई दिशा दी है । आप की हिंदुत्व वाली विचारधारा के पास सिर्फ एक काम है की हल्दी में राम राज, पीसी धनिया में घोड़े की लीद , नकली खादें व नकली दवाएं बेचने का ही काम है। अक्सर गिरफ्तार होकर जेल भी जाते रहते हैं।

• जब संविधान हर नागरिक को अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है तो फिर आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने पर हिन्दूओं द्वारा इस संबैधानिक अधिकार का प्रयोग करने पर आपको आपती क्यों?

कोई भी हिन्दू या मुसलमान कोई यह रोक नहीं है की विधि व्यवस्था के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार न करे। सी.आर.पि.सी में प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी की व्यवस्था है। अपराधी-अपराधी है उसको हिन्दू मुसलमान में मत बांटो।

• जब आपको भारत की सभ्यता संस्कृति,सुरक्षावलों,नयाय प्रक्रिया व संविधान पर कोई भरोशा नहीं तो फिर आपको आतंकवादियों की पनागाह पाकिस्तान या चीन जाकर बसने पर दिक्कत क्या?

ये आप से किसने कह दिया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आप की कोई अलग व्याख्या होगी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत कुछ समाहित है। आपके पास घृणा और द्वेष के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

यदि कोई उत्तर समझ में न आवे तो फिर सवाल पूछ लेना। आप जो लिखते हैं वह एडोल्फ हिटलर की जेर्मन नाजी विचारधारा है फिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आप समर्थक हुए और अब अमेरिकन साम्राज्यवाद से संचालित होते हैं। आप को इस देश में किसानो की आत्महत्याएं , भूख प्यास, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि कुछ नहीं दिखाई देता है। अमेरिकन साम्राज्यवाद इस देश की एकता और अखंडता को नष्ट कर देना चाहता है इसलिए ऐसी बातों का प्रचार किया जाता है ।

सादर

सुमन

loksangharsha.blogspot.com

Posted by Randhir Singh Suman at 6:29 pm 0 comments

Tuesday, 4 May 2010

लो क सं घ र्ष !: खोने के लिए बेड़ियां और जीतने के लिए सारा जहान

पिछले वक्त में जो महंगाई बढ़ी और जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे तो क्या कारखानों, खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने मेहनत करनी कम कर दी थी? या कोई भयानक अकाल, बाढ या कौन सी तबाही सारी दुनिया में आ गई थी जिसकी वजह से सब कुछ तहस-नहस हो गया था? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारी दुनिया के मजदूर पहले की ही तरह, बल्कि पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ उनका गला बढ़ती हुई महंगाई दबोचती है तो दूसरी तरफ से नौकरी छिन जाने की तलवार सिर पर लटकती रहती है। सब कहते हैं कि इन हालातों की वजह आर्थिक मंदी है, जो सारी दुनिया में संकट बनकर छाई है, लेकिन इस बात पर सभी पर्दा डालते हैं कि इस मंदी या आर्थिक संकट की वजह पूंजीवाद है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है। आज अमरीका, यूरोप और दुबई से लेकर मुंबई, कोलकाता और गाजियाबाद, नोएडा, कोयंबतूर, इन्दौर, पीथमपुर, मालनपुर तक के मजदूर, छोटे कारखानेदार और छोटे व्यवसायी इस आर्थिक मंदी के शिकार होकर अपनी रोजी-रोटी खो बैठे हैं। वे जानते भी नहीं कि भरपूर मेहनत करने के बावजूद ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। मुनाफे की होड़ में दनादन कर्ज बांटते गए अमरीकी बैंकों की गलतियों से अमरीकी अर्थव्यवस्था का जो दिवाला पिटा, उसका सबसे खराब नतीजा दुनिया भर के गरीब मजदूरों-किसानों को भुगतना पड रहा है।

उदारीकरण के नाम पर कंपनियों को ज्यादा मुनाफा कमाने की ढील और मजदूरों के जायज हकों में कटौती का जो दौर 20 बरस पहले शुरू हुआ था, वो अब और भी बेशर्म होकर गरीब जनता का शोषण कर रहा है। संगठित उद्योगों के भीतर कपड़ा मिलों के मजदूरों ने लगातार संघर्ष करते हुए जो जीत और मजदूरों के फायदे की जो उपलब्धियां हासिल की थीं, आज वे मजदूर सरकारी नीतियों और पूंजीपतियों की साझा साजिशों का शिकार होकर बेहद खराब जीवन स्थितियों से गुजर रहे हैं। कभी कपडा मिल में नौकरी मिलने को बैंक और शिक्षक की नौकरी से अच्छा माना जाता था। एक वजह तो यही थी कि कपडा मिलों में संगठित मजदूर आंदोलनों से नौकरी की सुरक्षा अधिक थी, कार्य स्थितियां बेहतर थीं, सामूहिकता का आनंद था और कारखाने में काम करना देश के लिए कुछ करने जैसा समझा जाता था। आज उन्हीं कपडा मिल मजदूरों के हाल ये हैं कि वे अपनी उम्र की अधेड़ अवस्था में कहीं प्राइवेट सुरक्षा गार्ड बनकर खडे हैं, कहीं सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं पंचर जोड रहे हैं या कहीं किराए पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। मिलें बंद हुए बरसों बीत गए लेकिन मिल मजदूरों को उनके हक की लडाई अभी तक लडनी पड रही है। जो इस सारी व्यवस्था से आजिज आ गए हैं, उनमें से अनेक हैं जिन्होंने अपने आपको निराशा में गर्क कर लिया है। उन्हीं की नई बेरोजगार पीढ़ी आसान शिकार बनती है साम्प्रदायिक, धार्मिक अंधविश्वास के कारोबारियों और अपराधी ताकतों का। इसके बावजूद ठीकरा मजदूर के सिर पर ही फोड़ा जाता है। इल्जाम लगाया जाता है कि मजदूरों की आरामतलबी और ट्रेड यूनियन राजनीति की वजह से कपड़ा मिलें घाटे में गईं। पूछा जाना चाहिए कि क्या अचानक देश की उन 112 कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर एकसाथ आरामतलब हो गए थे जिन्हें 1970 के दशक में बीमार घोषित कर नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के अधीन लिया गया? दरअसल मालिकों ने करीब पांच दशकों तक इन मिलों से सैकड़ों गुना मुनाफा बनाया और जब मशीनें बदलने, नई तकनीक लाने और मजदूरों की जीवन स्थितियों पर खर्च करने की स्थिति आई तो उन्होंने कपड़ा मिलों को बीमार घोषित कर मजदूरों को सरकार के माथे पर थोपा, अपनी पूंजी मुनाफे के नए रोजगार में लगा दी। उद्योगों के अलावा सेवा क्षेत्र में भी कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा स्थितियों व उनकी नौकरी की सुरक्षा के सवाल को लेकर लगातार संघर्ष किया और कामयाबियां हासिल कीं। लेकिन पिछले दिनों जो रवैया सरकार और प्रबंधन ने स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के मामले में अपनाया, वो कर्मचारी संघर्षों के मामले में अभूतपूर्व है और ठोस सबूत है इस बात का कि मुनाफे की मंजिल हासिल करने के लिए पूंजीवादी राज्य व उसके पुर्जे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। नब्बे वर्षों से लगातार लाभ में चल रहे स्टेट बैक ऑफ इन्दौर का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने न केवल पूरे देश में ख्यातिप्राप्त बैंक यूनियन को तोडा, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर यूनियन के पदाधिकारियों के स्थानांतरण किए गए, अचानक विलय का प्रस्ताव लाया गया और उसे लागू कराने के लिए एडी-चोटी का जोर लगाया गया। आनन-फानन में प्रबंधन की बनाई एक दूसरी यूनियन को मान्यता दे दी गई। प्रबंधन के इस कार्य को निश्चित ही राज्य का समर्थन प्राप्त होगा। आज हमारा 'कल्याणकारी राज्य' सेठों और जमींदारों से ज्यादा दमनकारी हो गया है, बल्कि अब तो कंपनियां भी दमन करने के लिए अपनी प्राइवेट पल्टन रखने के बजाय राज्य को ही ठेका दे देती हैं। मध्य प्रदेश से लेकर असम, उडीसा, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, सभी जगह यही हाल हैं।

बैंक, बीमा का क्षेत्र हो या बडे उद्योगों का, सभी जगह मुनाफा बढ़ाने के लिए आरी कर्मचारियों और मजदूरों के हितों पर ही चलाई जा रही है। अनेक मजदूर-कर्मचारी यह सोचते हैं कि उनकी नौकरी बची हुई है तो वे क्यों किसी संगठन की राजनीति का हिस्सा बनें। वे इस इतिहास से नावाकिफ हैं कि उन्हें हासिल होने वाली छुट्टियों, तनख्वाह वृद्धि, भविष्यनिधि, पेंशन व अन्य लाभ संगठित मजदूरों के अथक और लंबे संघर्षों का नतीजा हैं। और जैसे ही संगठित मजदूरों की ताकत कम होती है, पूंजीवाद दिए हुए सारे हक मजदूरों-कर्मचारियों से छीन लेता है। पूंजीवाद-साम्राज्यवाद की चाकरी करने के लिए संगठित मजदूर संघर्ष को तोड़ने में खुद सरकार भी कल्याणकारी होने के सारे नकाब उतार कर मजदूर विरोधी भूमिका में आ गई है। रोजगार बचाने की, संघर्षों से हासिल हुए हकों को बचाने की ये लडाई आज हर क्षेत्र के मजदूरों-कर्मचारियों के लिए बडी चुनौती बन गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति तो मुनाफाखोर बाजार का रवैया और भी भयानक होता है। बीडी बनाने वाले, लघु उद्यागों में काम करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, ठेला चलाने वाले, हम्माली करने वाले या इसी तरह के तमाम छोटे-बड़े कामों में दिन-रात पसीना बहाकर किसी तरह पेट पालने का जतन करते मजदूरों को रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य-शिक्षा की सुविधाएं देना तो दूर, उल्टे उनके मुंह का निवाला भी छीना जा रहा है। खेती की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों को जिन्दा रहने के लिए अधिकतर घर-परिवार छोड़कर पलायन करना पडता है और औनी-पौनी मजदूरी पर काम करके जीवन चलाना होता है। छोटे और मझोले किसानों के लिए भी खेती लगातार महंगी और मुश्किल होती जा रही है। खेती की बुरी हालत का इससे बडा क्या सबूत होगा कि सरकार खुद मान चुकी है कि पिछले 20 बरसों में 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बावजूद देश में अरबपति बढ रहे हैं, कई कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ रहा है, खिलाडियों की नीलामी वाला अरबों का आईपीएल क्रिकेट बढ रहा है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा। ये सट्टेबाजी का ऐसा दौर है जिसमें उत्पादन कुछ नहीं हो रहा लेकिन पैसा बढ रहा है।

दो साल पहले अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा था कि दुनिया में अनाज की कमी इसलिए आ रही है क्योंकि भारत और चीन के लोग ज्यादा खाने लगे हैं। इसी तर्ज पर कुछ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने कहा है कि भारत के लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। इस पर हमारी सरकार ये विचार कर रही है कि अभी गरीबों को जो थोड़ा-बहुत अनाज राशन की दुकानों से मिल जाता है, उसमें और कमी कर दी जाए। ऐसा सोचते हुए ये शर्म भी सरकार को नहीं आती कि खुद सरकार के ही अर्जुन सेनगुप्ता आयोग ने कहा है कि देश की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी की हैसियत 20 रुपए रोज का खर्च करने की भी नहीं है।

एक तरफ सरकार बडी-बड़ी देशी-विदेशी कंपनियों को पूरे देश में कहीं भी आने और प्राकृतिक संपदा से लेकर मजदूरों के शोषण के लिए न्यौता दे रही है और दूसरी तरफ गरीबों से उनकी नमक रोटी भी छीन रही है। अपना हक मांगने वाले किसानों, मजदूरों, कथित विकास परियोजनाओं के विस्थापितों-पीडितों, आदिवासियों और दलितों-शोषितों के बजाय सरकार की चिन्ता ये है कि विदेशी कंपनी के बीटी बैंगन व अमरीका के फायदे के परमाणु समझौते की रुकावटें किसी तरह दूर हो जाएं।

इन बातों की चर्चा 1 मई के मौके पर इसलिए करना जरूरी है क्यों कि इतिहास गवाह है कि जब सत्ता इतनी अमानवीय और क्रूर हो जाती है तो लोगों के सब्र का पैमाना भी छलकने लगता है। ये असंतोष हम देश में हर जगह उफनता हुआ देख रहे हैं। पूंजीवाद लोगों के गुस्से से पहले तो दमन करके निबटता है। लेकिन जब गुस्सा इतना व्यापक और गहरा हो जाए कि जेलें और गोलियां भी कम पड ज़ाएं तो वो बेचैन शोषित लोगों को साम्प्रदायिक, जातीय, नस्लीय, भाषायी, क्षेत्रीय और तमाम तरह के झगडाें में उलझााने, बांटने और आपस में ही लडाने की कोशिशें करता है। दुनिया का सबकुछ हडप लेने की हवस में साम्राज्यवाद-पूंजीवाद न केवल मजदूरों के हक-अधिकारों को खत्म करना चाहता है बल्कि हमने देखा कि कैसे तेल की खातिर उसने अफगाानिस्तान, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन और अन्य देशों के लाखों लोगों और बच्चों का कत्लेआम किया। 1 मई का दिन हमें ये याद दिलाता है कि पूंजीवाद को मेहनतकश जनता की सामूहिक ताकत के सामने आखिरकार झुकना पडता है। सन् 1886 की 1 मई को अमरीका के शिकागो शहर के हे मार्केट में जुलूस निकालते निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई गयीं और अनेक मजदूर मारे गए। बाद में चार मजदूर नेताओं को फांसी की सजा दी गई। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वे काम के घंटे आठ किए जाने की मांग कर रहे थे। उस वक्त औद्योगिक क्रांति हुई ही थी और नए-नए उद्योग लग रहे थे। मजदूरों से गुलामों की तरह 12-14 घंटे बेहिसाब काम लेना आम बात थी। 1 मई को शहीद हुए उन मजदूर साथियों के खून से रंगा वो लाल झण्डा सारी दुनिया के मजदूर आंदोलन को सुर्ख रंग दे गया। उसके बाद से मजदूर आंदोलन तेज होता गया और तमाम संघर्षों के साथ कामयाबी की सीढ़ियां चढता गया। आज पूंजीवाद फिर अपने मुनाफे की खातिर मजदूरों से वो सारी उपलब्धियां छीन लेना चाहता है जो उन्होंने पीढियों के संघर्ष और अपना खून बहाकर हासिल की हैं। 1 मई हमारे लिए उन मजदूर साथियों और उनकी शहादत को याद करने का दिन है जो समूचे मजदूर-मेहनतकश तबके के हितों और हकों के लिए लडे, ज़ो साम्राज्यवाद-पूंजीवाद के रास्ते में चट्टान बनकर खडे हुए और समाजवाद के सपने को करोड़ों दिलों में बसा गए। 1 मई उस संकल्प को याद करने का भी दिन है कि ये समाज व्यवस्था, जो लालच, स्वार्थ, मुनाफे, भेदभाव और गैर-बराबरी पर टिकी है, ये हमें मंजूर नहीं। इसे हम बदल डालेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां इंसान का और श्रम का सम्मान हो, न कि पूंजी और मुनाफे का। 1 मई यह याद करने का भी दिन है कि शोषण के खिलाफ लडी ज़ा रहीं तमाम लंडाइयां शोषणविहीन समाज की स्थापना के व्यापक संघर्ष का ही हिस्सा हैं और हम सब मिलकर पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने में जरूर कामयाब होंगे। इसी सपने की खातिर लडी ज़ाने वाली लड़ाइयों के लिए इंकलाबी शायर फैज अहमद फैज ने लिखा था -

विनीत तिवारी

देशबन्धु से साभार

Posted by Randhir Singh Suman at 5:20 pm 0 comments

Friday, 30 April 2010

Sunday, 18 April 2010

इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है

इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है,

नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है।

एक चिनगारी कही से ढूँढ लाओ दोस्तों,

इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।

एक खंडहर के हृदय-सी, एक जंगली फूल-सी,

आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो है।

एक चादर साँझ ने सारे नगर पर डाल दी,

यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है।

निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी,

पत्थरों से, ओट में जा-जाके बतियाती तो है।

दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर,

और कुछ हो या न हो, आकाश-सी छाती तो है।

- दुष्यंत कुमार

Posted by Randhir Singh Suman at 10:07 pm 0 comments

Labels: loksangharsha, suman

Friday, 16 April 2010

तीसरा आदमी कौन है

एक आदमी

रोटी बेलता है

एक आदमी रोटी खाता है

एक तीसरा आदमी भी है

जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है

वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है

मैं पूछता हूं --

”यह तीसरा आदमी कौन है ?“

मेरे देश की संसद मौन है।

- धूमिल

Posted by Randhir Singh Suman at 9:27 pm 0 comments

Labels: loksangharsha, suman

भूली बिसरी यादें: लूला से हाल की मुलाकात

30 वर्ष पहले, जुलाई 1980 में, हम मानागुआ (निकारागुआ - अनुवादक) में मिले थे। मौका था सान्दिनिस्ता क्रांति की पहली वर्षगांठ का स्मरणोत्सव। यह मेरे लिबरेशन-थियोलॉजी (मुक्ति धर्मशास्त्र) के अनुनायियों के सम्बन्धों की बदौलत सम्भव हो सका। यह संस्था चिली में शुरू हुई और मैं 1971 में चिली के राष्ट्रपति अलेन्दे (उच्चारण ‘आएंदे’) से मिलने गया।मैंने फ्रिएर वेट्टो से लूला के बारे में काफी सुन रखा था। वह मजदूर नेता थे जिससे वामपंथी ईसाइयों को पहले से ही काफी उम्मीद थीं। वह ब्राजील देश निवासी, धातु उद्योग के एक विनम्र मजदूर, एक दिमागदार और सम्मानित ट्रेड यूनियन नेता थे। ब्राजील में 1960 के दशक तक यांकी साम्राज्यवाद (अमरीकी साम्राज्यवाद - अनुवादक) का सैनिक तानाशाही शासन था जिसने देश को बुरी तरह तबाह कर दिया था। ब्राजील के सम्बंध क्यूबा से तब तक बहुत अच्छे थे जब तक अर्धगोलार्ध में प्रभुत्व रखने वाली शक्तियों ने उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया। कई दशक बीतने के बाद धीरे-धीरे हालात सुधर कर यहां तक पहुंचे हैं।हर देश का अपना इतिहास है, हमारे देश ने 1959 की आश्चर्यकारक घटना के बाद काफी मुसीबतें झेलीं - इतिहास के सबसे शक्तिशाली देश के आक्रमण झेले।अतः कैनकुन में हुई हमारी हाल की बैठक में लातिन अमरीकी और कैरिबियन क्षेत्र के देशों का एक समुदाय बनाने के प्रस्ताव असाधारण एवं गौरवशाली समझौता है। यह समझौता उस समय हो रहा है जब विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में है, वातावरण में असमानता के कारण मानव जाति संकट में है तथा हैती की राजधानी पोर्ट ओ-प्रिन्स भूकम्प द्वारा तबाह हो चुका है। हैती महाद्वीप का सबसे गरीब देश है जिसने सबसे पहले गुलामी को समाप्त किया।हैती की समस्याएंमैं यह ‘यादें’ लिख ही रहा था और अभी कुल 6 हफ्ते पहले हैती में 2,00,000 लोगों की मौत की खबरें आईं, उसी बीच चिली में एक और भयानक भूकम्प की खबरें आईं। आर्थिक तौर पर भी यह हैती से अधिक विकसित है; अगर पक्की इमारतें नहीं होती तो शायद चिली के लाखों लोग मर जाते। इस बावत 20 लाख लोगों को नुकसान तथा 15 से 30 बिलियन डालर की हानि होने की रिपोर्ट है। इस विपदा में विश्व के लोगों का जिसमें हम भी शामिल हैं तथा एकजुटता, सहानुभूति चिली की जनता के साथ है। हालांकि जहां तक आर्थिक सहायता और किसी प्रकार की सहायता के मामले में क्यूबा कुछ अधिक करने की हालत में नहीं है। तथापि क्यूबा सरकार अपनी एकजुटता प्रकट करने वालों में पहली थी। हमने अपनी भावनाओं का इजहार उस समय कर दिया था जिस समय संचार व्यवस्था ठप्प पड़ी थी।............ हैती संसार के करोड़ों गरीब लोगों, जिसमें हमारे महाद्वीप के लोग भी अच्छी संख्या में हैं, का पर्याय बन चुका है।अभी जो भूकम्प आया था, उसकी तीव्रता रिचटर स्केल पर 8।8 थी। इसकी तीव्रता उस भूकम्प से अधिक थी जिसने पोर्ट-ओ-प्रिन्स को तहस-नहस कर दिया था। मुझे कानकुन में लिए गए फैसले की असलियत का पता चला और इसे आगे बढ़ाने के प्रयासों में मदद की जरूरत। साम्राज्य और उसके सहयोगी चाहे वे हमारे देशों के अन्दर हो या बाहर, लोगों की इस एकता और स्वतंत्रता के प्रयासों का विरोध करेंगे।लूला से मुलाकातमैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि लूला की हाल की यह मुलाकात मेरे लिए महत्वपूर्ण यादगार मुलाकात थी, एक दोस्त के रूप में तथा एक क्रांतिकारी के रूप में। उन्होंने कहा था कि उनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने वाला था अतः अपने मित्र फिडेल से मिलना चाहते थे। इस वृतान्त से उन्होंने मुझे सम्मान दिया। मैं मानता हूं कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। मेरे और उनके बीच में बिरादराना संवाद होते थे, कभी क्यूबा में कभी विदेश में। एक बार मुझे उनके मकान पर जोकि साओ-पौलो में एक साधारण उपनगर में था, मिलने का मौका मिला। यहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। मुझे उस पूरे परिवार के साथ घुलने मिलने का मौका मिला। उनके पड़ोसी उनका बहुत सम्मान करते थे। तब किसको मालूम था कि वे एक दिन उस महान राष्ट्र के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन उन्हें बहुत चिन्ता नहीं थी, उनके विरोधियों ने उन्हें दो बार पराजित करवा दिया था। राष्ट्रपति बनने से पहले हुई मुलाकातों के बारे में विस्तार से नहीं कहंूगा। हां 1980 के दशक के मध्य में हम हवाना में लातिन अमरीका के विदेशी ऋण के पीछे माथापच्ची कर रहे थे जो उस समय तक 300 बिलियन डालर तक पहुंच गया था और जिसकी अदायगी एक से अधिक बार कर दी गयी थी। वह जन्मजात जुझारू है।जैसा मैंने कहा कि उनके विरोधियों ने भारी मात्रा में पैसे और मीडिया के समर्थन से उन्हें चुनाव हरवा दिये। उनके करीबी सहायक तथा दोस्त जानते थे कि समय आ गया है जबकि वे वर्कर्स पार्टी और वामशक्तियों के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनें।जाहिर है कि उनके विरोधियों ने उनकी ताकत का गलत मूल्यांकन किया। उन्होंने सोचा कि वह संसद में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यूएसएसआर समाप्त हो गया था, वे ब्राजील के मुखिया बन कर क्या कर सकेंगे? ब्राजील - वह राष्ट्र जिसके पास अपार सम्पदा है लेकिन विकास थोड़ा, जहां अमीरों और असरदार लोगों का ही बोलबाला है?लेकिन नव-उदारवाद संकट के दौर में था, वेनेजुएला में बोलीवारियन क्रान्ति सफल हो चुकी थी। मेनेम का पतन हो चुका था। पिनोचेर राजनीतिक मंच से अदृश्य हो चुका था। क्यूबा साम्राज्यवाद को टक्कर दे रहा था। लूला उस समय चुनाव जीते जिस समय अमरीका में बेईमानी से बुश जीता, जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी एल. गोरे की जीत को चुरा लिया था।यह चुनौती भरे समय की शुरूआत थी। हथियारों की होड़ तथा मिलिट्री औद्योगिक काम्पलेक्स (सैन्य औद्योगिक एकता) की भूमिका और समृद्ध क्षेत्रों से टैक्स घटाना नए अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा उठाये गये पहले कदम थे।आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को उसने युद्धों में जीत अभियान को जारी रखने तथा कत्लेआम और यातना को साम्राज्यवाद के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का बहाना लेकर टाल दिया। गुप्त जेलों से संबंधित घटनाएं जिन्हें छिपा पाना सम्भव नहीं है, वह अमरीका और उसके सहयोगियों के सहअपराध का पर्दाफाश करती हैं।दूसरी तरफ पिछले 8 वर्षों में जब लूला ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष थे, ब्राजील ने धीरे-धीरे समस्याओं से निजात पाना शुरू कर दिया था। ब्राजील का तकनीकी विकास बढ़ रहा था और ब्राजील अर्थव्यवस्था में सुधार और इसका फैलाव बढ़ रहा था। उनके राष्ट्र मुखिया का पहला कार्यकाल बहुत कठिन था लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया और अनुभव हासिल किया। उनका अथक संघर्ष, मानसिक शान्ति, शान्त स्वभाव और कर्तव्य के प्रति बढ़ती लगन ने उन चुनौती भरे अंतर्राष्ट्रीय हालातों में ब्राजील का जीडीपी दो ट्रिलियन डालर के करीब था और ब्राजील की आर्थिक विकास दर दुनिया के पहले दस देशों की सूची में थी। हालांकि ब्राजील से अमरीका क्षेत्रफल के लिहाज से थोड़ा ही बड़ा हैै पर ब्राजील का जीडीपी अमरीका के जीडीपी का कुल मात्र 12 प्रतिशत है। लेकिन साम्राज्यवादी देश अमरीका विश्व को लूट रहा है और विश्व में एक हजार से अधिक स्थानों पर अपनी सेना को तैनात कर रखा है। 2002 के अंत में मुझे उनके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले समारोह को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चावेज भी वहां मौजूद थे। 11 अप्रैल को उनका तख्त पलट दिया गया और उसी वर्ष उन्होंने अमरीका द्वारा सुनियोजित तेल के व्यापार के खिलाफ साजिश का सामना किया। उस दौरान बुश अमरीका के राष्ट्रपति थे। ब्राजील, बोलिवारियन गणतंत्र और क्यूबा के आपसी संबंध मधुर थे।मेरी बीमारीअक्टूबर 2004 में मैं एक दुर्घटना का शिकार हो गया जिस कारण महीनों तक मेरी गतिविधियां स्थगित रहीं। फिर जुलाई 2006 के अंत में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इस कारण मैंने पार्टी और देश के मुखिया का पदभार उसी वर्ष 31 जुलाई को छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैं अब दायित्व नहीं निभा पाऊंगा।ज्यों ही मेरी हालत में सुधार आया मैंने पढ़ने, लिखने और क्रांति के बारे मंे उपलब्ध सामग्री का अध्ययन शुरू कर दिया और कुछ यादों को छपवाने का विचार बनाया।फिर जब मैं बीमार पड़ा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि लूला जब भी हमारे देश की यात्रा पर आते तो मुझसे जरूर मिलते और हमारी खुलकर बातें होती। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं उनकी हर बात से सहमत था। मैं उनकी फसलों से जैविर्क इंधन के उत्पादन की योजना से असहमत हूं क्योंकि इससे भुखमरी एक भयंकर रूप ले सकती है।ब्राजील की समस्याएंमैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भुखमरी की यह समस्या ब्राजील की देन नहीं है और लूला की तो बिल्कुल नहीं। यह विश्व आर्थिक नीति का एक जरूरी हिस्सा है जो साम्राज्यवाद और उसके अमीर सहयोगियों द्वारा थोपी गयी है। ये मुल्क अपने बाजार के हित की रक्षा हेतु कृषि के उत्पादन पर विशेष रियायतें देकर विश्व के तीसरे देशों से खाद्यान्न आयात स्पर्धा में उन्हें मजबूर करते हैं कि वे इन देशों से औद्योगिक उपकरण खरीदने को मजबूर हों। ये उपकरण जिन देशों में बेचे जाते हैं उन्हें देशों के कच्चे माल तथा ऊर्जा श्रोतों का दोहन कर बनाए जाते हैं तथा गरीबी का कारण सदियों से इन देशों का उपनिवेश बने रहना है। मैं भलीभांति समझता हूं कि अमरीका व यूरोप की अनुचित स्पर्धा और विशेष रियायत के कारण ब्राजील को इथेनौल (ईथाइल अल्कोहल) का उत्पादन करने को बाध्य होना पड़ा है।ब्राजील में नवजात शिशु मृत्युदर 23.3 प्रति हजार है तथा प्रसूति मृत्युदर 110 प्रति हजार है जोकि अमीर औद्योगिक देशों में क्रमशः 5 एवं 15 है। हम इस प्रकार के दूसरे आकड़े भी दे सकते हैं।चुकन्दर से उत्पादित चीनी पर विशेष रियायत देकर यूरोप ने हमारे चुकन्दर से बनने वाली चीनी को यूरोप द्वारा अनुदान दिए जाने के कारण हमारे देश में गन्ने से बनने वाली चीनी को बाजार में बिकने से वंचित कर दिया है। हमारे गन्ना किसान वर्ष के अधिकतर समय काम से वंचित रहते हैं। इस बीच अमरीका ने हमारी बेहतरीन उपजाऊ जमीन छीन ली है और इसकी कम्पनियां चीनी उद्योग की मालिक बन गयी। तब अचानक एक दिन हमें हमारे चीनी कोटे से वंचित कर दिया और हमारे देश की आर्थिक घेराबंदी कर दी ताकि हमारी क्रान्ति और आजादी को समाप्त किया जा सके।अब ब्राजील ने गन्ना, सोयाबीन और अनाज का उत्पादन करने की विधि को विकसित कर दिया है जो अधिकतम उत्पादन देते हैं। एक दिन मैं एक ‘डाकूमेंट्री’ में देख रहा था कि सिएगो डी अविला में 40 हजार हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन की खेती के बाद अन्न एगाएंगे जहां वह पूरे वर्ष उत्पादन कर सकेंगे। मैंने कहा कि वह आदर्श समाजवादी कृषि है जो उच्चकोटि का यांत्रिक है और अत्याधिक उत्पादकता देने वाला है।कैरिबियन देशों में कृषि के लिए सबसे बड़ी समस्या चक्रवात है जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।हमारे देश ने मारियल में एक अत्याधुनिक बन्दरगाह के निर्माण तथा वित्तीय सहायता देने के बावत ब्राजील के साथ एक विस्तारित परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगी। वेनेजुएला ब्राजील के कृषि उत्पादन तथा तकनीकी का प्रयोग चीनी उत्पादन तथा गन्ने की खोई से ताप-विद्युतीय शक्ति बनाने के उपयोग में ला रहा है। यह एक बहुत ही विकसित यंत्र है और उसका प्रयोग समाजवादी उत्पादन में भी किया जाता है। बोलावियन गणतंत्र में वे गैसोलीन से वातावरण पर होने वाला नुकसान को कम करने के लिए इथोनॉल का प्रयोग कर रहे हैं।पूंजीवाद और प्राकृतिक विनाशपूंजीवाद ने उपभोक्ता समाज को पैदा किया और पैदा किया ईंधन की बर्बादी जिससे पैदा हुआ नाटकीय रूप में मौसम में परिवर्तन। प्रकृति को 400 मिलियन वर्ष लगे उन वस्तुओं को पैदा करने में जिन्हें केवल 2 सदियों से खा रहे हैं। विज्ञान को इस प्रकार की ऊर्जा की खोज करनी है जो आज पेट्रोल से मिलने वाली ऊर्जा का विकल्प बन सके। कोई नहीं जानता यह कितना समय लेगा और इस पर कितनी लागत आएगी। क्या कभी हम उसे पा सकेंगे? कोपेनहेगन में बहस का यह विषय था और यह वार्ता पूर्णरूप से असफल रही।लूला ने मुझे बताया कि जब तक इथेनाल की कीमत गैसोलीन की कीमत का 70 प्रतिशत बैठती है तब तक इथेनॉल तैयार करना फायदेमन्द नहीं है। उन्होंने बताया कि ब्राजील के पास दुनिया में सबसे अधिक जंगल हैं। जंगलों के कटने की दर को धीरे-धीरे 80 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।आज ब्राजील के पास समुद्र खोद कर ईंधन/तेल निकालने की विश्व की सबसे बेहतरीन तकनीक है जिसके द्वारा 7000 मीटर से अधिक गहराई से ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। 30 वर्ष पहले यह काल्पनिक मालूम होता था।उन्होंने उच्च शिक्षा योजना के बारे में जो ब्राजील अपनाना चाहता है, बताया। इस दिशा में चीन द्वारा उठाये गये कदम की सराहना की। उन्होंने गर्व से बताया कि चीन के साथ उनके देश का व्यापार 40 बिलियन डालर तक पहुंच गया है।एक बात साफ है कि एक धातुकर्मी एक असाधारण और आदरणीय राजनेता बन गया है जिसकी आवाज हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में सुनी जाती है।उन्हें इस बात का गर्व है कि 2016 के ओलम्पिक खेलों के आयोजन हेतु उनके देश को चुना गया है। उनका देश 2014 के विश्व फुटबाल कप की मेजबानी भी करेगा। यह ब्राजील द्वारा परियोजनाओं के परिणाम आधार पर सम्भव हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया है।उनकी विश्वसनीयता का एक बड़ा सबूत है कि उन्होंने दुबारा चुनाव लड़ने से इन्कार किया और विश्वास प्रकट किया कि वर्कर्स पार्टी की सरकार आगे जारी रहेगी।वे जो उनकी ख्याति और सम्मान के राजप्रतिनिधि हैं ओर दूसरे जो साम्राज्य की सेवा में हैं, उन्होंने उनके क्यूबा आने की आलोचना की है। ऐसे ही लोगों ने आधी सदी तक क्यूबा के खिलाफ बहुत गलत प्रचार किया। लूला कई वर्षों से यह जानते थे कि हमारे देश में किसी को प्रताड़ित नहीं किया गया, कभी हमने अपने किसी विरोधी को नहीं मरवाया और हमने कीभी भी अपनी जनता से झूठ नहीं बोला। वह यह जानते हैं कि सच्चाई से उनके क्यूबाई मित्रों का अटूट संबंध है।क्यूबा से वह हमारे पड़ोसी हैती में चले गए। हमने हैती के लिए इस दुखद घड़ी में क्या कर सकते हैं, इस विषय पर उनसे खुलकर विचारों का आदान-प्रदान होता रहा। वह जानते हैं कि एक लाख से अधिक भूकम्प पीड़ित हैती निवासी हमारे डाक्टरों द्वारा उपचार पा चुके हैं। मैं जानता हूं उनकी दिली इच्छा हैती के नेक और काफी समय से दुखी लोगों की मदद करना है।मैं ब्राजील के राष्ट्रपति से अपनी यह पिछली न भूलने वाली मुलाकात हमेशा याद रखूंगा और इसे लोगों को बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है।

- फिडेल कास्त्रो

Posted by Randhir Singh Suman at 9:25 pm 0 comments

Labels: loksangharsha, suman